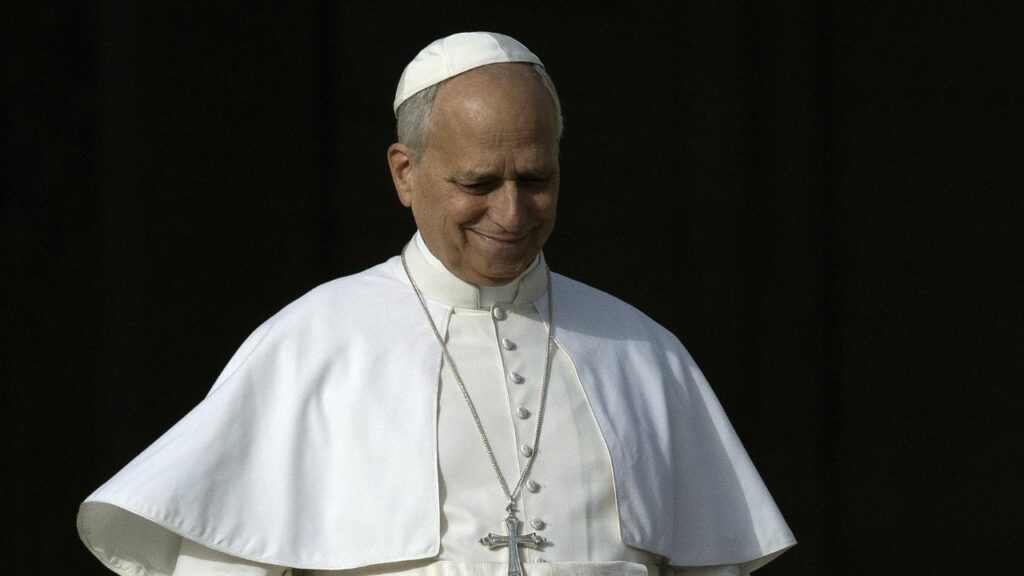

Il viaggio di Leone XIV ad Assisi non è stato una visita pastorale né un evento di massa, ma un gesto dal forte valore simbolico. Il Papa è arrivato nella città di Francesco in una giornata grigia, con la pioggia che scendeva sulle pietre consumate e le foglie autunnali incollate al selciato. Prima di incontrare i vescovi italiani, ha chiesto di scendere nella Basilica inferiore, raggiungere l’altare maggiore e pregare davanti alla tomba del Poverello, un sarcofago di pietra protetto da una cappella silenziosa. «Per me è una benedizione poter venire oggi in questo luogo sacro», ha detto subito dopo. «Siamo vicini agli ottocento anni dalla morte di San Francesco e questo ci prepara a celebrare un grande, umile, povero santo mentre il mondo cerca segni di speranza».

La piana di Assisi, velata da una luce opaca, sembrava rafforzare le sue parole. «Il mondo ha urgente bisogno del messaggio di fede, fraternità e pace che trasmette questo luogo», ha sottolineato. È stato l’unico momento pubblico prima dell’incontro riservato con i vescovi, un colloquio di mezz’ora nella basilica di Santa Maria degli Angeli nel quale Leone XIV ha tracciato una linea chiara sulle prossime scelte della Chiesa italiana. Nessuna concessione, nessuna ambiguità. A cominciare dalla riforma delle diocesi.

Il Papa ha ribadito che «non bisogna tornare indietro sul tema degli accorpamenti», ricordando che l’Italia conta ancora 226 diocesi, molte delle quali troppo piccole per garantire una gestione efficiente. Negli ultimi anni ne sono state unite 43, ma il processo deve proseguire. E su un altro fronte ha chiuso nettamente ogni spiraglio alle consuete proroghe per i vescovi oltre i 75 anni: «È bene che si rispetti la norma prevista per la conclusione del servizio nelle diocesi», ha detto. Solo per i cardinali, ha aggiunto, si potrà valutare un’eccezione di due anni. Un messaggio che riguarda anche realtà importanti come Milano, dove l’arcivescovo Mario Delpini compirà 75 anni il 29 luglio prossimo.

Non è solo un tema organizzativo, ma un cambio di mentalità. Il Papa ha richiamato il concetto caro al suo predecessore: «imparare a congedarsi». Un invito a non farsi bloccare dall’inerzia, a permettere che il rinnovamento proceda senza timori e senza personalismi. In questa logica si inserisce anche il capitolo più delicato dell’incontro: la nomina dei nuovi vescovi. «La sinodalità implica un esercizio effettivo di collegialità», ha spiegato Leone XIV. «Richiede un ascolto attento e un serio discernimento delle istanze che provengono dal popolo di Dio». Per questo ha chiesto una maggiore partecipazione nelle consultazioni: non solo il confronto con gli ordinari in carica e con chi sta per concludere il suo servizio, ma un coinvolgimento più ampio, capace di raccogliere voci e sensibilità diverse, in comunione con la Nunziatura e il Dicastero per i vescovi.

La cornice del discorso si è poi allargata alla condizione del mondo contemporaneo. «Viviamo un tempo segnato da fratture», ha detto il Papa. «Si diffondono messaggi intonati a ostilità e violenza; l’efficienza lascia indietro i più fragili; l’onnipotenza tecnologica comprime la libertà; la solitudine consuma la speranza». Per questo, ha ribadito, la Chiesa deve tornare all’essenziale: «Guardare a Gesù, crocifisso e risorto, è la prima cosa a cui siamo chiamati». Ha citato Evangelii gaudium e la necessità di «porre Gesù Cristo al centro» per aiutare le persone a «vivere una relazione personale con Lui e scoprire la gioia del Vangelo». In un tempo segnato dalla frammentarietà, ha insistito, bisogna tornare alle fondamenta: il kerygma come cuore vitale della missione della Chiesa.

La riflessione si è intrecciata con i lavori dell’assemblea dei vescovi italiani, riuniti ad Assisi per elaborare le linee guida successive al documento approvato dal Sinodo d’ottobre. All’apertura, il cardinale Matteo Zuppi aveva già chiarito che la Chiesa non intende muoversi con logiche di potere: «Non abbiamo alcuna ambizione politica», aveva detto. «Possiamo solo chiedere tanto amore politico, specialmente a chi si ispira alla dottrina sociale della Chiesa». Una premessa che Leone XIV ha ripreso nel suo discorso, sottolineando che la Chiesa italiana deve continuare a «promuovere un umanesimo integrale», capace di sostenere la vita delle persone e contribuire al dibattito pubblico con una voce profetica, in difesa della legalità, della solidarietà, della dignità di ogni creatura.

L’ultimo passaggio è stato tra i più attesi. «Camminare insieme», ha spiegato, «significa essere una Chiesa che vive fra la gente, che accoglie le domande, lenisce le sofferenze, condivide le speranze». Ha chiesto ai vescovi di restare vicini alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine. Ha richiamato, con forza particolare, la protezione dei più vulnerabili e lo sforzo costante contro ogni forma di abuso: «Vorrei raccomandare attenzione ai più piccoli e vulnerabili, perché si sviluppi una cultura della prevenzione. Vi ringrazio per quanto avete già fatto e vi incoraggio a proseguire nell’impegno di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili».

Sono parole che risuonano con forza nella città di Francesco, nel luogo dove il Vangelo torna essenziale, spogliato di sovrastrutture e poteri. Non un discorso di circostanza, ma un’agenda precisa: meno diocesi, nessuna proroga, più partecipazione, centralità del Vangelo, vicinanza concreta alla vita delle persone, fermezza assoluta sulla protezione dei più deboli. Tutto dentro una cornice che Leone XIV ha scelto con cura: il silenzio della tomba di un santo che ha trasformato la Chiesa tornando alla radicalità dell’essenziale. Una rotta che, secondo il Papa, resta oggi l’unica davvero credibile.