C’è un limite che, in una democrazia degna di questo nome, non dovrebbe mai essere superato. È il limite che separa il confronto politico – anche aspro, anche feroce – dall’insulto collettivo. Dal disprezzo sociale. Dalla punizione simbolica inflitta non a un avversario, ma a un’intera comunità. E invece oggi quel limite è stato allegramente scavalcato, con disinvoltura olimpica, dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Il succo del suo ragionamento è semplice, brutale, indecente: in sostanza Mulè, replicando alla frase di Nicola Gratteri secondo cui “per il Sì votano i delinquenti”, ha affermato che allora Pizzo non dovrebbe votare.

Seguendo questa logica, il messaggio implicito è devastante: se chi vota Sì è un delinquente e se Pizzo “non deve votare”, significa equiparare un’intera città a un covo di delinquenti. Un sillogismo offensivo, inaccettabile e politicamente gravissimo. I cittadini (oggi pizzitani) diventano ostaggi retorici. Strumenti. Carne da cannone dialettica. Non persone, non elettori, non titolari di diritti costituzionali, ma pedine buone per una battuta a effetto.

Complimenti. Standing ovation. Applausi registrati. Perché qui non siamo davanti a una semplice caduta di stile. Qui siamo davanti a qualcosa di peggio: l’idea – magari detta per scherzo, magari detta “per paradosso”, magari detta “per provocazione” – che il diritto di voto possa essere evocato come una concessione revocabile. Un premio. O, peggio, una punizione.

In uno Stato serio, il vicepresidente della Camera dovrebbe essere il custode delle istituzioni. Non il cabarettista del potere. Non l’opinionista da talk show in cerca di like. Non il moralizzatore a gettone. Il voto non è una battuta. Non è una metafora. Non è un’iperbole. È il fondamento della Repubblica. È la linea di demarcazione tra una democrazia e un regime. Chi scherza su questo, o non ha capito dove si trova, o ha capito benissimo e se ne infischia.

Scegliete voi quale delle due ipotesi è più inquietante.

Colpire Pizzo significa colpire tutti. Perché oggi tocca ai pizzitani, domani potrebbe toccare ai cosentini, dopodomani ai napoletani, poi ai torinesi, poi ai romani. Basta individuare un territorio, appiccicargli addosso un’etichetta, e usarlo come esempio negativo. È il vecchio sport nazionale: costruire un capro espiatorio per evitare di parlare del merito. E il merito, guarda caso, riguarda temi enormi: riforme costituzionali, equilibri tra poteri dello Stato, giustizia, legalità, rapporti tra politica e magistratura. Temi complessi, scomodi, divisivi. Molto più facile trasformarli in una barzelletta geografica.

Così si scappa dal problema vero. E si prende in giro una comunità intera. Ma c’è di più. C’è un sottotesto culturale devastante: l’idea che alcune comunità valgano meno di altre. Che possano essere nominate non come soggetti politici, ma come esempi folcloristici, come massa indistinta, come corpo senza testa.

È lo stesso meccanismo mentale che per decenni ha consentito di raccontare il Sud come una macchia, una zavorra, un’eccezione patologica. Salvo poi pretendere voti, consenso, partecipazione, quando fa comodo. Il vicepresidente della Camera dovrebbe sapere – o fingere di sapere – che a Pizzo vivono cittadini italiani esattamente come a Milano, a Bologna o a Firenze. Pagano le tasse. Mandano i figli a scuola. Lavorano. Votano. Hanno diritto a esprimere opinioni, anche sbagliate. Anche sgradite. Anche opposte alle sue.

Questo si chiama pluralismo. E non è un optional. Invece siamo al rovesciamento dei ruoli: chi dovrebbe difendere la Costituzione la usa come tappetino su cui pulirsi le scarpe dialettiche. E poi ci si chiede perché l’astensionismo cresce. Perché la gente non crede più nella politica. Perché le istituzioni vengono percepite come lontane, arroganti, autoreferenziali. La risposta è qui, in questo tipo di frasi. In questo tipo di leggerezza. In questo tipo di spocchia.

Un vicepresidente della Camera non può permettersi di parlare come un commentatore da bar. Non può permettersi di scherzare sui diritti fondamentali. Non può permettersi di insultare indirettamente una comunità intera per colpire un avversario.

Se lo fa, ha due possibilità: o chiede scusa, pubblicamente, senza “se” e senza “ma”. Oppure prende atto che forse quella poltrona è un po’ troppo alta per la sua statura istituzionale. Perché una democrazia non muore solo con i colpi di Stato. Muore anche così: a forza di battute, di strizzate d’occhio, di paradossi tossici, di normalizzazione dell’idea che i diritti siano negoziabili. Oggi nel mirino ci sono i pizzitani. Domani potrebbe esserci chiunque. E quando il potere comincia a decidere chi merita di votare e chi no, anche solo per scherzo, significa che la linea rossa è già stata superata. Silenzio, ora. Applausi spenti. Sipario chiuso.

Ma la vergogna resta. E pesa tutta sulle spalle di chi ha pronunciato quelle parole.

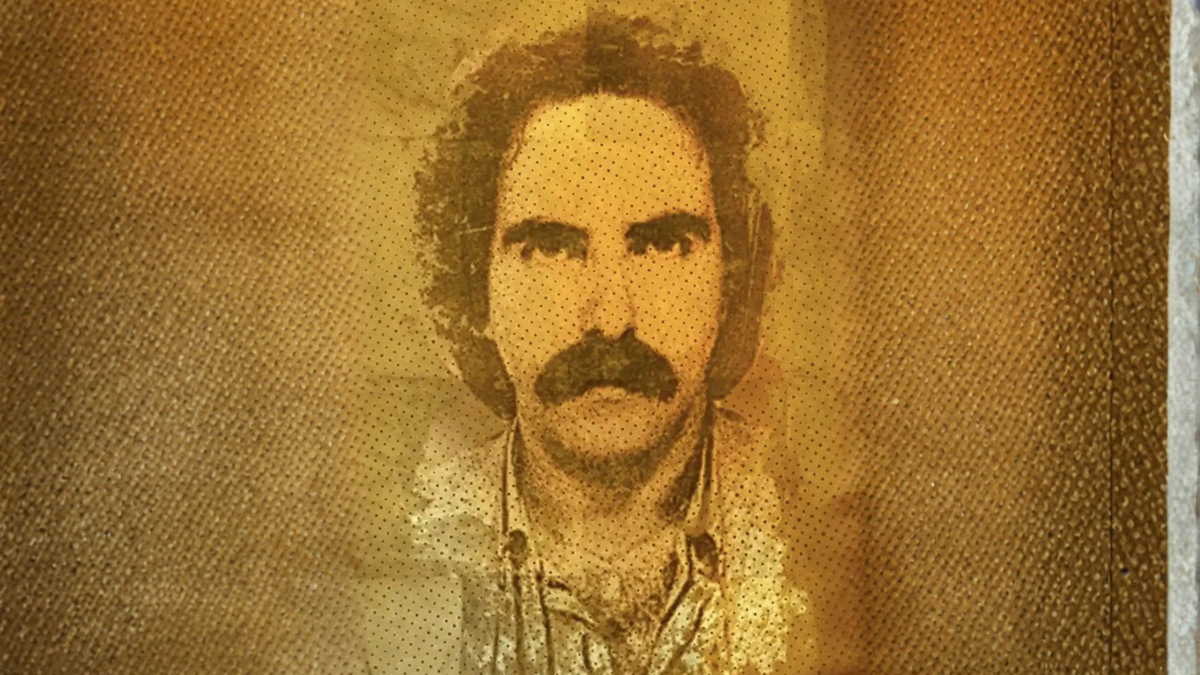

Raffaele Florio