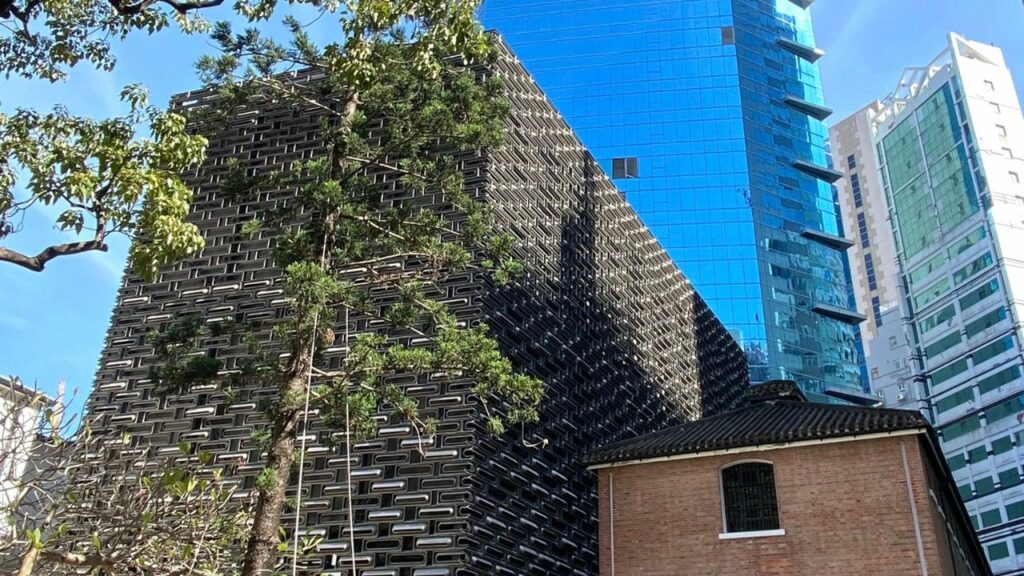

Central, come indica il nome stesso, è nel cuore di Hong Kong. È doveroso passeggiare tra le varie altezze e i vari livelli, anche economico-finanziari, di questa città cresciuta in verticale. Prima, però, entriamo e sostiamo in un’area particolare, posta simbolicamente al centro della stessa Central. Oggi questo compound è quasi invisibile, circondato da elevati grattacieli, una sorta di radura al centro di una foresta di vetro e acciaio. In realtà, il luogo dove sono stati edificati questi edifici era uno dei più elevati e con la maggiore visibilità sulle attività portuali sottostanti. Si tratta del compound costituito dalla prigione Vittoria, dalla stazione di polizia, dal tribunale e da una dozzina di altri edifici di servizio. Palazzi costruiti dal 1841 in poi e che, con la loro alta collocazione, mostravano il potere che vigeva ad Hong Kong, quello di Sua Maestà Britannica. Che di luogo del potere si trattasse lo compresero bene, in seguito, anche altri occupanti: qui i giapponesi stabilirono il loro quartier generale durante la brutale occupazione negli anni della Seconda guerra mondiale.

La prigione, principale elemento di un diffuso sistema securitario, era quanto mai necessaria a mantenere l’ordine pubblico in una zona infestata da pirati e contrabbandieri nonché da qualche dissidente politico (Ho Chi Minh fu ospite di queste celle). Anche all’interno delle sue grate, il regime coloniale distingueva tra selvaggi giallo-tigre e stranieri: erano previste punizioni e trattamenti differenti (il povero pasto riservato ai primi era costituito da una ciotola di riso e un bicchiere d’acqua). “Ho visto prigionieri cinesi sottoposti ad ogni genere di crudeltà da parte dei carcerieri europei e indiani: colpi, bastonate e schiaffi erano all’ordine del giorno. Devo però ammettere che le guardie si comportavano decentemente con gli europei che occupavano le stanze dei pochi ospiti europei dell’Albergo del Governo”, riporta un cronista di inizio Novecento. Un “albergo” che ricorda ancora oggi il passato coloniale di questo frastagliato territorio.

Non si è trattato, però, solo di occupazione ma di una vera e propria invenzione: i primi lord inglesi sbarcati su quest’isola potevano osservare “un’isola deserta, sulla quale è difficile vedere una casa”. Un’isola montuosa con poche migliaia di contadini e pescatori (contava assai meno di dieci mila abitanti al momento del passaggio “in perpetuità” dalla Cina alla Gran Bretagna con il trattato di Nanchino del 1842 che sanciva la fine della prima guerra dell’oppio). La seconda guerra dell’oppio portò alla cessione dell’antistante penisola di Kowloon nel 1860. Infine, nel 1898 i Qing diedero in affitto agli inglesi i riottosi Nuovi Territori e altre isole circostanti per 99 anni al fine di rispondere alle nuove esigenze di una popolazione rapidamente cresciuta. Così con la forza delle cannoniere, e non certamente con la diplomazia, si è formata la colonia britannica di Hong Kong.

Una colonia d’elezione per molti cinesi che, nel tempo, sono fuggiti dalla instabilità politica del Celeste Impero e del successivo periodo repubblicano, nonché dalla miseria e dalla fame che hanno sempre afflitto il gigante asiatico. E, in ultimo, dalle persecuzioni comuniste, soprattutto durante la Rivoluzione culturale. A Hong Kong questi esuli e rifugiati hanno trovato la stabilità politica inglese e, soprattutto, opportunità per migliorare le proprie condizioni di vita, in un contesto di forte mobilità sociale. Hong Kong, infatti, si è subito proiettata nella regione del sud est asiatico come porto commerciale di primaria importanza. Oppio in entrata, soprattutto dalle Indie; thè e seta in uscita – hanno segnato da subito la ricchezza di questa colonia. E con essa anche gli arrivi di parsi, indiani, nepalesi e tanti coolies dall’Indocina e dalle isole del sud asiatico che hanno fatto di Hong Kong un luogo di meticciato, un centro di vita cosmopolita, una “miscela di colonialisti e mercanti europei, di avventurieri, di uomini d’affari cinesi, di banditi, fuggiaschi e miserabili”, come nota lo storico e sinologo Vogelsang . Proprio questa apertura alla complessità del mondo è stata ed è ancora la vera forza di questa città, di questa “Perla dell’Oriente”, come notano anche gli expats italiani: “terra di confine, snodo tra mondi e culture diverse, Hong Kong è un sogno nato da un incontro d’amore tra Oriente e Occidente”. “Queste ondate migratorie l’hanno resa un luogo che insegna ad apprezzare le differenze, le stratificazioni, le sfumature, gli imprevisti”.

Naturalmente, arrivare ad Hong Kong senza risorse implicava condizioni di vita dure, in slum o baraccopoli a Kowloon o addirittura su barche (i cosiddetti boat people, soprattutto vietnamiti). Lo sfruttamento della manodopera indigena a basso costo è sempre stata una caratteristica dei governi coloniali. Qualcosa che addirittura si conserva nel presente con lo sfruttamento delle badanti e colf indonesiane e filippine. A una certa libertà di espressione concessa dai regnanti britannici, ha fatto da ampio contrappeso l’assenza di diritti politici e sociali. Le dinamiche politiche recenti hanno avuto grande eco sui media occidentali, ma giova ricordare a questo punto che il governo coloniale britannico non è stato affatto un governo democratico. Anzi, è dato riconoscere a Hong Kong la presenza di elementi di un vero e proprio apartheid razziale: su Victoria Peak, la collina verdeggiante e maestosa che domina la baia, non è stato concesso ai cinesi e agli immigrati di origini etniche ritenute “inferiori” di acquistare ville e quindi di stabilirsi in quello che era il più esclusivo quartiere residenziale della gentry coloniale. Una colonia ricca e prosperosa, un porto franco capace di offrire opportunità ai migranti (soprattutto cinesi). Ma pur sempre una colonia, retta da un governatore nominato dalla regina e presidiata da gurkha nepalesi e sikh indiani, importati dai britannici, e con “la relativa patina di norme sociali, tè pomeridiani e acuta consapevolezza di classe e accento. A detta dei visitatori, Hong Kong era più inglese dell’Inghilterra”.