Dieci anni che hanno cambiato il volto del lavoro in Italia. Mentre i salari sono cresciuti a piccoli passi, i prezzi hanno galoppato senza freni, erodendo il potere d’acquisto delle famiglie. È la fotografia impietosa del Geography Index 2025 dell’Osservatorio JobPricing, che misura la distanza tra buste paga e inflazione nelle regioni e province italiane.

In media, dal 2015 al 2024, il saldo è negativo dell’11,3%. Significa che anche chi ha visto un aumento in busta paga ha perso terreno davanti all’aumento del costo della vita. Con un paradosso che spiazza: solo tre province – Reggio Calabria, Campobasso e Potenza – hanno difeso il potere d’acquisto, mentre le aree considerate più “ricche” sono quelle che hanno perso di più.

Il Veneto guida questa amara classifica: +4,5% di salari contro un’inflazione del 21%. Il risultato è un -16,5% netto. Subito dietro Emilia Romagna (-13,4%) e Lombardia (-12,6%). Territori abituati a essere simbolo di crescita e stabilità, che oggi pagano un prezzo alto. «Dove i salari sono già più alti, molte imprese hanno assorbito gli incrementi contrattuali, lasciando poco o nulla ai dipendenti», osserva Matteo Gallina, responsabile dell’Osservatorio. «Al contrario, nelle aree con retribuzioni più basse, i minimi contrattuali hanno protetto maggiormente i lavoratori».

La geografia dei grandi centri urbani accentua ancora di più il divario. Bolzano crolla con un -20,4% di potere d’acquisto, seguita da Verona e Genova, entrambe intorno al -17%. Napoli registra un -15,6%, Bologna un -13,2% e Milano un -12,5%. La Capitale resiste meglio con un -7,3% e Torino limita le perdite al -5,9%, ma resta pur sempre un saldo negativo.

A pesare, soprattutto, è stato l’aumento dei beni essenziali. L’Istat calcola che tra il 2019 e luglio 2025 i prezzi di cibo e bevande non alcoliche siano cresciuti del 30,1%. Una fiammata che ha reso più difficile il quotidiano delle famiglie. Non si tratta di spese comprimibili, ma di beni necessari: il carrello della spesa è diventato il terreno più doloroso dell’inflazione.

Gli stipendi, però, non sono rimasti del tutto fermi. Dopo anni di stagnazione, tra 2022 e 2024 le retribuzioni hanno registrato aumenti medi compresi tra il 2 e il 3,3% annuo. Anche nel 2025 la tendenza sembra confermata: la Cisl segnala un +3,5% nei primi sei mesi. Ma il recupero non basta. Il divario rispetto al 2019 resta di 9 punti percentuali.

Guardando ai valori assoluti, Milano mantiene il primato nazionale con una Retribuzione globale annua di 38.544 euro, pari al 19% in più della media nazionale di 32.402 euro. Seguono Bolzano, Trieste, Roma e Genova. Emilia Romagna e Lombardia confermano la loro presenza nella fascia alta grazie a Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Monza, Bergamo, Brescia e Como. In fondo alla classifica, invece, le province meridionali come Ragusa, Crotone e Cosenza, ferme sotto i 27mila euro.

Eppure, il Sud ha corso più del Nord nell’ultimo decennio: +12,8% contro il 9%. Un recupero che ha ridotto il divario retributivo dal 18,6% del 2015 al 14,7% del 2024. Un piccolo passo, che però racconta di un riequilibrio lento, insufficiente a colmare la distanza storica.

Dietro le cifre ci sono volti e storie. A Verona, un operaio metalmeccanico racconta: «Il mio stipendio è cresciuto di poco più di cento euro in dieci anni, ma il mutuo e le bollette sono raddoppiati». A Napoli, una commessa con 1.100 euro al mese dice: «Alla fine dividiamo tutto in famiglia. Senza l’aiuto reciproco sarebbe impossibile andare avanti».

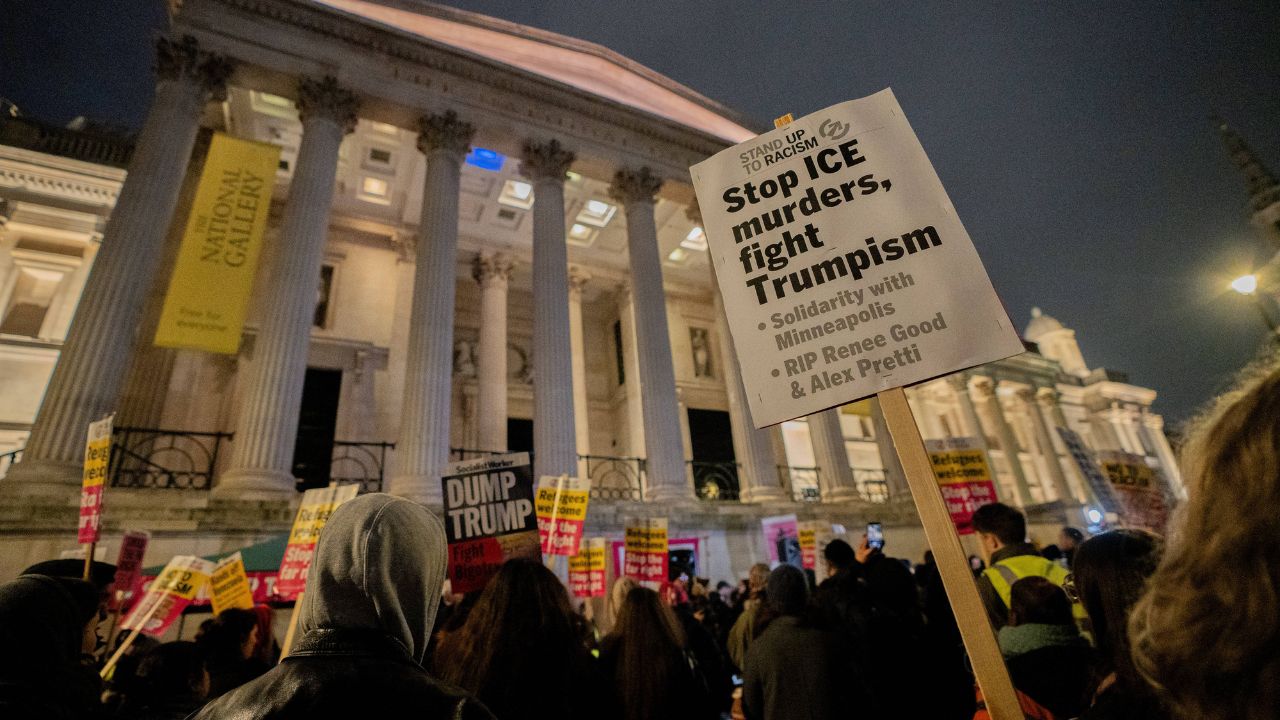

Il Geography Index è un termometro della società italiana. Dice che il Nord produttivo, un tempo locomotiva del Paese, oggi è tra i più penalizzati dall’inflazione. Che il Sud, pur restando più povero, ha fatto qualche passo avanti. Ma soprattutto dice che lavorare non basta più: la forbice tra stipendi e prezzi continua ad allargarsi e rischia di ridisegnare la geografia economica del Paese.