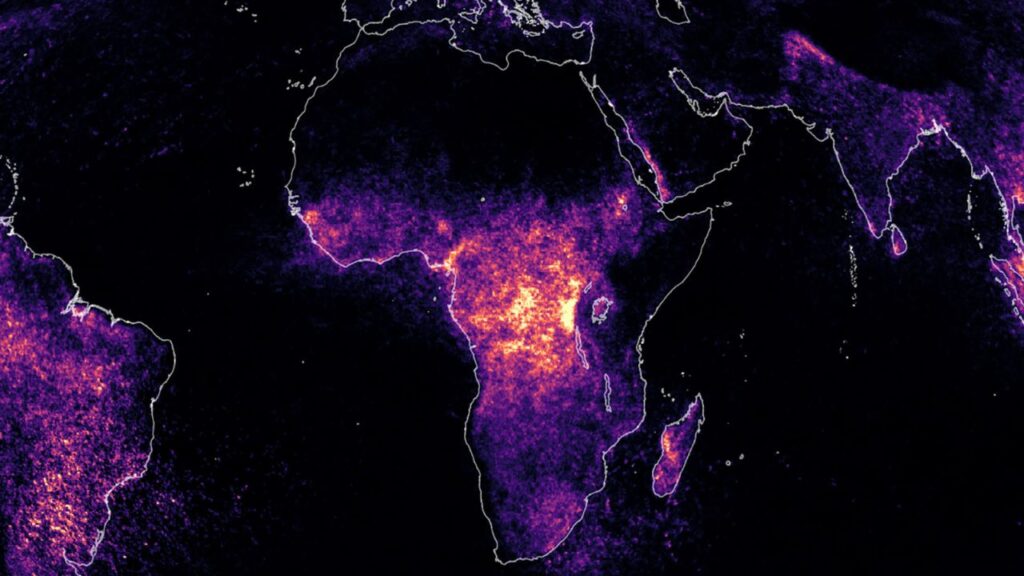

Nella regione dell’Afar, nel cuore dell’Africa orientale, sta avvenendo un evento geologico di proporzioni colossali: la crosta terrestre si sta lentamente spezzando per effetto della separazione di tre placche tettoniche. Questo processo, che si sviluppa nell’arco di milioni di anni, porterà un giorno alla nascita di un nuovo oceano. A gettare nuova luce su questo fenomeno sono due ricerche appena pubblicate su riviste del gruppo Nature, che offrono una prospettiva scientifica più chiara sull’evoluzione del rift africano.

Entrambe le ricerche vedono l’Università di Pisa in prima linea, con il contributo dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra coinvolti nell’acquisizione dei dati sul campo, nell’analisi delle rocce e nella conservazione del materiale geologico raccolto.

“Questi due studi ci permettono di osservare con chiarezza un processo geologico di portata enorme: la formazione di un nuovo oceano, anche se naturalmente si parla di tempi geologici molto lunghi, dell’ordine di decine di milioni di anni – spiega la professoressa Carolina Pagli del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa – I nostri dati mostrano che la risalita di materiale caldo dal mantello è profondamente connessa ai movimenti delle placche che causano l’apertura della crosta terrestre. Questo movimento non solo fa ‘strappare’ la crosta, ma condiziona anche la risalita dei magmi. È un cambio di prospettiva importante, che migliora la nostra comprensione dei grandi processi geologici e dei processi sismici e vulcanici nelle aree soggette al fenomeno”.

La frattura dell’Afar: una finestra sul futuro della Terra

Il primo studio, pubblicato su Communications Earth & Environment, è frutto della collaborazione tra ricercatori italiani e britannici. Coordinato dall’Università di Pisa, lo studio ha ricostruito la storia degli ultimi 2-2,5 milioni di anni del rift dell’Afar, una gigantesca spaccatura nella crosta terrestre.

Attraverso la datazione di sedici colate laviche, gli studiosi hanno osservato un’evoluzione progressiva dell’area, con la zona attiva del rift che si è ristretta e spostata in modo asimmetrico. Questo comportamento suggerisce che la regione si stia trasformando, geologicamente, in un ambiente molto simile a quello dei fondali oceanici.

Il comportamento del mantello spiegato dai dati

Il secondo studio, pubblicato su Nature Geoscience e guidato dall’Università di Southampton, ha analizzato oltre 130 campioni lavici raccolti lungo i tre rami del rift: il Mar Rosso, il Golfo di Aden e il Rift etiopico. La ricerca ha coinvolto anche l’Università di Pisa, con un ruolo attivo nella raccolta e interpretazione dei dati.

L’analisi ha rivelato che il comportamento del mantello terrestre non è uniforme, ma cambia in base alla velocità con cui si separano le placche e allo spessore della crosta sovrastante. In sostanza, sono i movimenti tettonici a modellare la dinamica del mantello, non il contrario, come spesso ipotizzato in passato.

L’importanza della ricerca italiana

Il primo studio ha visto tra i protagonisti Anna Gioncada, Carolina Pagli e Gianmaria Tortelli dell’Università di Pisa (e, per Tortelli, anche dell’Università di Firenze). Carolina Pagli ha partecipato attivamente anche alla seconda ricerca guidata da Emma J. Watts dell’Università di Southampton, pubblicata su Nature Geoscience.

Questi studi rappresentano un passo fondamentale nella comprensione della nascita degli oceani, dei fenomeni vulcanici profondi e dei meccanismi sismici che ne derivano. E sottolineano, ancora una volta, il ruolo di primo piano della geologia italiana nel panorama scientifico internazionale.