C’è una legge europea già attiva che dovrebbe proteggere giornalisti, attivisti e cittadini da chi usa i tribunali come arma di pressione. Un paracadute pensato per frenare le cosiddette Slapp, le querele temerarie, quelle azioni legali avviate non per ottenere giustizia ma per intimidire, logorare, scoraggiare il lavoro di chi indaga e racconta fatti di interesse pubblico. Quella norma, la direttiva europea 2024/1069, è entrata in vigore il 6 maggio scorso. Eppure, a quasi sei mesi dall’avvio, l’Italia non ha ancora mosso un passo verso il recepimento.

Il tema è tornato di stretta attualità dopo l’attentato contro Sigfrido Ranucci. Il conduttore di “Report”, che ha raccontato di essersi visto recapitare oltre 200 azioni legali negli ultimi anni, ha respinto ogni tentativo di trasformare la vicenda in una schermaglia politica, ribadendo di voler affrontare i procedimenti «sul campo». Ma ha anche ricordato che chi querela sapendo di mentire «poi paghi, e paghi salato». Parole che riportano al cuore del problema: oggi, chi subisce una causa pretestuosa deve difendersi per anni, sostenere costi elevati e affrontare il timore di una condanna, anche quando le accuse sono fragili o inconsistenti.

La direttiva europea punta proprio a ribaltare la logica attuale. Prevede filtri rapidi per respingere le cause manifestamente infondate, la possibilità per il giudice di chiedere una cauzione preventiva a chi avvia un’azione dubbia, rimborsi integrali per chi viene trascinato in tribunale senza motivo e sanzioni per chi abusa del diritto di querela. Un modello che funziona dove già applicato, limitando i tentativi di imbavagliare l’informazione con l’arma della paura giudiziaria.

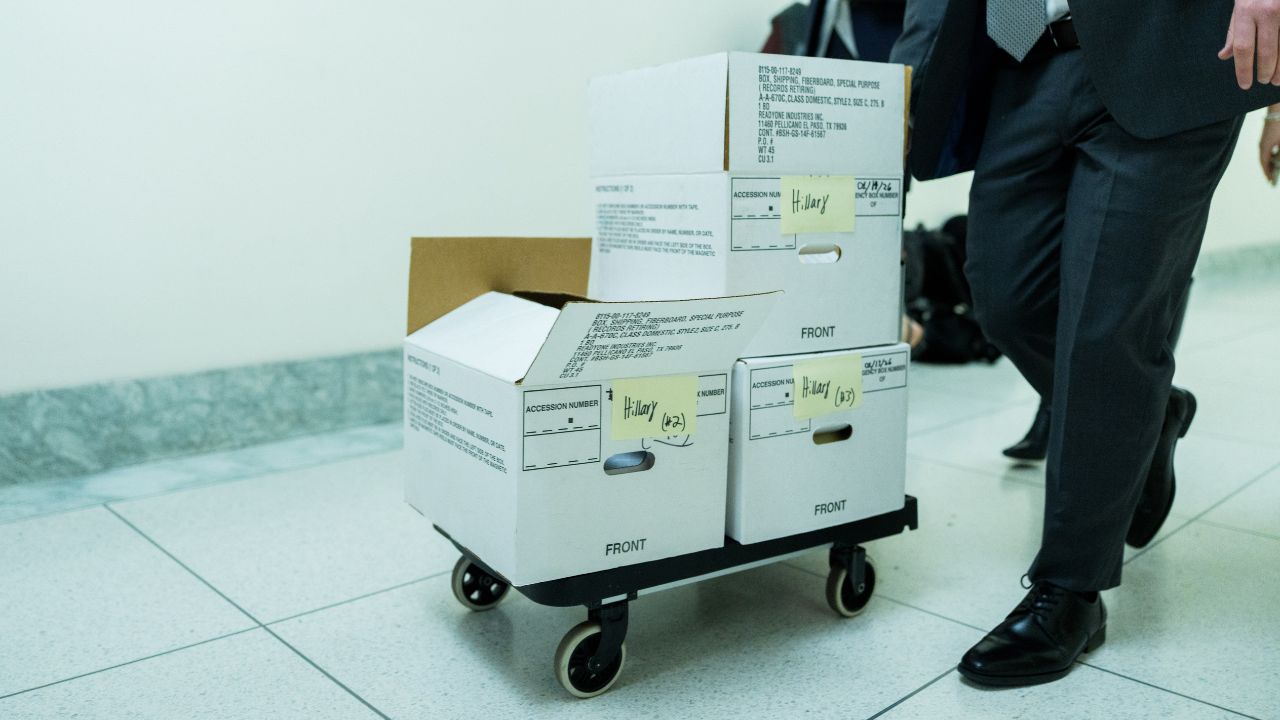

Ma Bruxelles non si ferma ai casi transfrontalieri, cui la direttiva si applica formalmente. La Commissione ha raccomandato agli Stati membri di adottare tutele simili anche per i procedimenti interni, perché è lì che avviene la maggior parte degli attacchi alla stampa. In Italia, secondo i dati della Fnsi e dell’Osservatorio Ossigeno, oltre metà delle azioni legali di natura potenzialmente intimidatoria provengono da figure politiche o amministrative, spesso con ruoli di potere. Ed è qui che nasce il sospetto: chi utilizza con frequenza questo strumento è oggi nella posizione di ritardarne la regolamentazione.

Nel frattempo, i cronisti devono continuare a difendersi con gli strumenti di sempre. La regola delle spese di soccombenza e l’istituto della lite temeraria esistono, ma intervengono solo alla fine del processo. Troppo tardi per evitare anni di carte, avvocati, udienze, tempo sottratto al lavoro e, soprattutto, quella pressione silenziosa che può frenare un’inchiesta scomoda prima ancora che prenda forma. La vera minaccia è l’autocensura: la paura di pubblicare, di toccare interessi sensibili, di sfidare poteri economici e politici pronti a reagire con il codice civile in mano.

Fnsi e Ordine dei giornalisti hanno chiesto formalmente a governo e Parlamento di accelerare. Il termine fissato è maggio 2026, ma la sensazione è che il calendario politico non coincida con quello della libertà di stampa. Perché questa direttiva, come ricordano molti giuristi, non serve a immunizzare i giornalisti dagli errori: chi diffama o manipola deve continuare a rispondere davanti alla legge. Serve, invece, a evitare che il diritto venga usato come minaccia, come trincea contro la trasparenza, come scorciatoia per evitare domande scomode.

La questione resta aperta, mentre l’Italia attende. In mezzo ci sono le redazioni, le inchieste, i cronisti che ancora bussano alle porte del potere e chi, nel frattempo, decide di raccontare lo stesso. Con l’Europa che osserva e una domanda che rimbalza nelle newsroom: quanto possiamo permetterci di aspettare?