Alla fine, quando si prova a raccontare davvero chi siano state Ellen e Alice Kessler, ci si accorge che la loro storia italiana è soprattutto una storia romana. Roma come scena, come casa, come rifugio, come punto di partenza per il mondo. Roma come scelta, non come destino. E forse proprio per questo più autentica di tante altre.

Le Kessler, morte insieme il 17 novembre 2025, avevano un rapporto con la Capitale che andava oltre il lavoro televisivo e cinematografico. Era un legame epidermico, quotidiano, fatto di vicoli, profumi, rituali, abitudini, amori e nostalgie. Non era soltanto la città dove erano diventate le “due bionde senoritas” del sabato sera, ma quella dove si erano sentite per la prima volta libere, giovani, desiderate e — come loro stesse dicevano ridendo — «un po’ matte come i romani, ma in senso buono».

Arrivarono in Italia il 12 gennaio 1961, reduci dal corpo di ballo del Lido di Parigi. La Dolce vita era in sala da poco più di un anno e l’aria della città sapeva di rivoluzione e sogni. In quel fermento le due ragazze fuggite dalla Germania Est, cresciute tra privazioni, botte e paura, trovarono la prima vera casa della loro vita adulta: Trastevere.

La scelta fu tutto fuorché strategica. Amavano i colori, il rumore, i panni stesi, il fatto che sotto casa c’era sempre qualcuno che urlava, rideva, cantava. «Era tutto così caotico», ricordavano con un misto di sgomento e nostalgia. Per due tedesche abituate all’ordine prussiano, l’impatto fu da shock culturale. Ma ne rimasero rapite. In via dei Vascellari comprarono due appartamenti, uno per ciascuna. Ellen ne diventò proprietaria nel 1964, quando la carriera cominciava a decollare per davvero.

Roma, in quegli anni, era il centro del mondo. Cinecittà era un fermento di star americane, comparse, sceneggiatori, attori italiani sull’orlo della celebrità o del tracollo. Via Teulada era il tempio della televisione. Piazza Navona e via Veneto il salotto della Dolce vita. Le Kessler fecero parte di quel paesaggio senza sforzo, come se ci fossero nate. Eppure venivano da un’altra storia, da un’altra geografia, da un altro dolore.

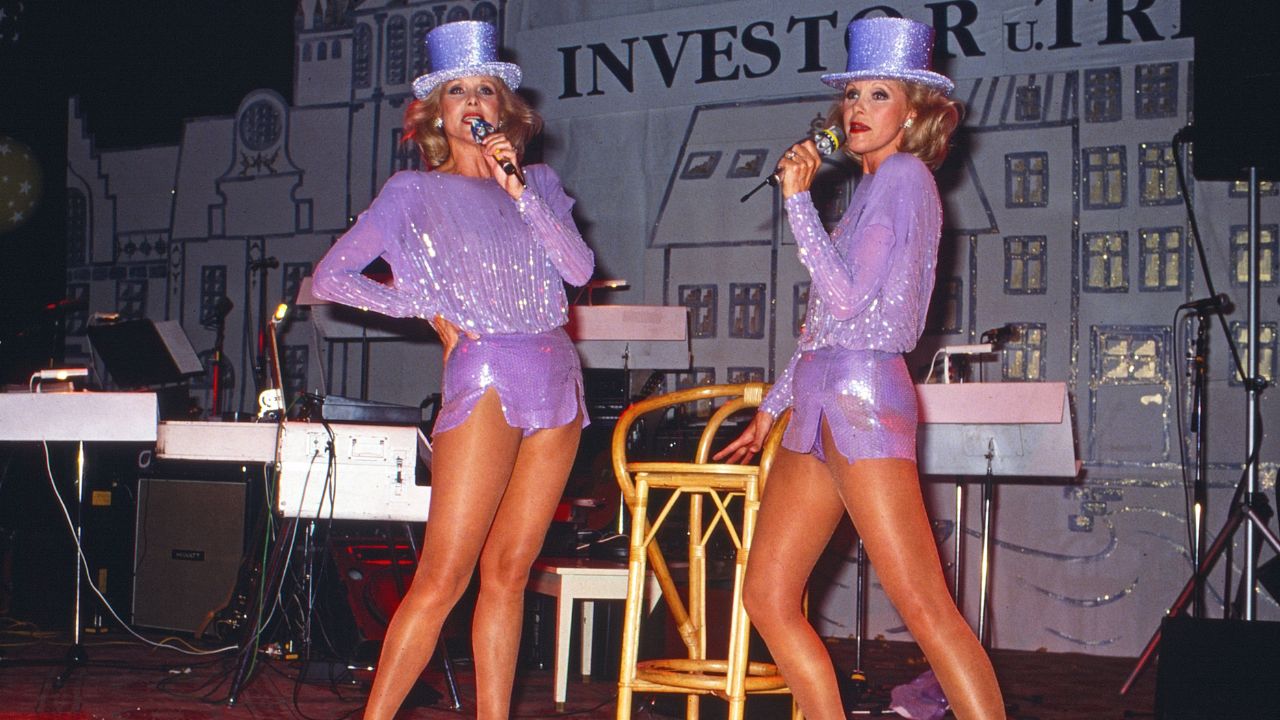

Nove giorni dopo l’arrivo nella Capitale debuttarono in tv, nel varietà Giardino d’inverno, diretto da Antonello Falqui e condotto dal Quartetto Cetra. Era il 21 gennaio 1961. Un lampo. L’Italia non aveva mai visto due ragazze così: alte, slanciate, sincronizzate come meccanismi perfetti. Nello Studio 1 di via Teulada, dove si registrarono le puntate, iniziò l’ascesa che avrebbe cambiato la loro vita e quella dell’immaginario collettivo italiano. Lì, quattro anni dopo, sarebbe nata La notte è piccola, il brano che ancora oggi risuona quando si pensa al mito delle Kessler.

Ma la Roma delle due gemelle non era solo palcoscenico. Era soprattutto vita. E vita significa anche cibo, rituali, abitudini. Mara Venier ha raccontato che quando le invitava a Domenica In, le sorelle arrivavano sempre con due giorni d’anticipo, «perché dovevano mangiare la gricia». Erano innamorate dei piatti romani con la leggerezza di chi sa che la vita è stata complicata e che il piacere non va rimandato. In via dei Vascellari, raccontavano gli amici, si respirava un’aria familiare: prove, valigie, musica, ma anche tavolate improvvisate, amici del mondo dello spettacolo, risate che finivano sul pianerottolo.

E poi c’era Fregene. Gli scatti degli anni Sessanta — quelli veri, non filtrati — le ritraggono in costume allo stabilimento Sogno del Mare, uno dei luoghi iconici del litorale. Sorridenti, abbronzate, rilassate, come due ragazze qualsiasi e allo stesso tempo come due dive irraggiungibili. In alcune foto sono con Walter Chiari, che le aveva volute per un cameo ne Il giovedì di Dino Risi. Il mare romano era il loro modo di staccare, di dimenticare che la vita in tv richiedeva una perfezione continua. A Fregene non dovevano essere perfette. Solo felici.

La loro carriera non fu soltanto televisiva. Roma fu anche la città in cui decisero, in un momento di coraggio assoluto, di lasciare il piccolo schermo per dedicarsi al teatro. Era la seconda metà degli anni Sessanta e tutti le volevano in tv. Ma loro no: «Fu una scelta nostra», dissero più volte. E la scelta si concretizzò proprio nella Capitale con Viola, violino viola d’amore (1967), con la regia di Garinei e Giovannini, provata e costruita al Teatro Sistina. Qui, nella fucina del musical italiano, le gemelle Kessler mostrarono di essere molto più che gambe perfette: erano attrici, cantanti, professioniste rigorose che provavano ore e ore senza sbagliare un passo.

È a Roma che nacque anche uno dei loro amori più importanti: quello tra Ellen e l’attore Umberto Orsini. Una storia intensa, tormentata, elegante, fotografata come se fosse un film di Fellini. Appartenevano perfettamente a quel mondo: lui, bello e inquieto; lei, magnetica e riservata. Una relazione fatta di entusiasmi, crisi, riavvicinamenti, gelosie, che raccontava non solo una passione ma anche il ritmo stesso della città, capace di divorare e accogliere nello stesso movimento.

Che cosa resta oggi della Roma delle Kessler? Resta un’epoca, certo, ma resta soprattutto un sentimento. Le gemelle non erano romane, ma Roma le ha rese tali per affetto popolare, per riconoscenza, per un modo tutto locale di adottare chi porta luce. Loro ricambiavano con una gratitudine autentica, con le serate nei ristoranti, con i bagni in mare, con gli applausi nei teatri, con quella dolce ironia che le faceva sentire parte di una comunità.

Quando nel 1980 decisero di tornare stabilmente in Germania, lo fecero senza tagliare i ponti. Roma restò sempre un ritorno, una chiamata, una casa non più quotidiana ma sempre possibile. Ogni volta che la tv le aveva ospiti, loro arrivavano con lo stesso entusiasmo del primo arrivo del 1961. Con lo stesso passo sincronizzato. Con lo stesso sorriso che aveva conquistato un Paese intero.

E oggi che se ne vanno insieme, esattamente come avevano voluto per tutta la vita, resta Roma a raccontarle meglio di chiunque altro.

Perché di loro, alla fine, la città ricorderà tutto: le gambe, il talento, la grazia — ma soprattutto le risate a Trastevere, la gricia mangiata senza sensi di colpa e quell’odore di salsedine a Fregene che faceva sembrare le gemelle Kessler romane profonde, più di tanti nati entro le Mura.