di Luca Falbo

Le cose si spostano. Le persone, invece, si deportano e i popoli sono vittime di genocidio. E quando un Primo Ministro in carica parla di “spostare” un’intera popolazione sotto le bombe, il diritto internazionale non può restare in silenzio. Ma è proprio quello che sta accadendo. Gaza, Ucraina, Siria: il sistema globale della giustizia è in caduta libera. E l’Italia non è innocente. Lo scenario geopolitico attuale è dominato dalla frantumazione delle regole comuni, dalla fine del vincolo morale tra potere e responsabilità.

L’illusione della comunità internazionale

Ci avevano insegnato che esisteva una cosa chiamata “comunità internazionale“. Un’architettura di istituzioni, trattati e alleanze costruita sulle rovine della Seconda guerra mondiale per evitare il ritorno dell’orrore. Un sistema che avrebbe dovuto garantire pace, giustizia, protezione per i più vulnerabili. Ma oggi quella promessa si sbriciola sotto i nostri occhi. Perché non c’è più coerenza tra i principi sbandierati e le azioni compiute. La giustizia, se applicata a corrente alternata, diventa solo uno strumento del potere. Il concetto stesso di ordine mondiale viene svuotato se chi lo ha creato non è più disposto a difenderlo.

L’illusione della comunità internazionale si infrange contro un mondo in cui gli interessi strategici prevalgono sempre sulla difesa dei diritti umani. Eppure, ogni nuova crisi non fa che mostrare quanto sarebbe necessario un sistema di regole effettive, vincolanti e rispettate da tutti. La questione non è solo diplomatica, è profondamente etica.

L’ONU, emblema di questa comunità, è da tempo paralizzata da logiche geopolitiche. Il Consiglio di Sicurezza è diventato un ring di veti incrociati. In Ucraina, la Russia blocca ogni risoluzione che la riguardi. In Siria, il conflitto si è normalizzato nella sua tragedia. E a Gaza, le dichiarazioni della Relatrice Speciale dell’ONU parlano chiaro: c’è un rischio concreto di genocidio. Ma al di là delle parole, il nulla. La paralisi dell’ONU non è solo burocratica, è etica. È il fallimento di un’idea di mondo regolato dalla diplomazia e dal diritto.

Anche gli altri organi dell’ONU – l’Assemblea Generale, l’UNICEF, l’OMS – sembrano operare in un regime di impotenza strutturale. Le dichiarazioni si susseguono, le conferenze si moltiplicano, ma la capacità effettiva di incidere sulla realtà resta limitata. Ogni conflitto recente dimostra che le vittime possono gridare, ma nessuno ha più l’obbligo di ascoltarle.

La Corte Penale Internazionale: giustizia a geometria variabile

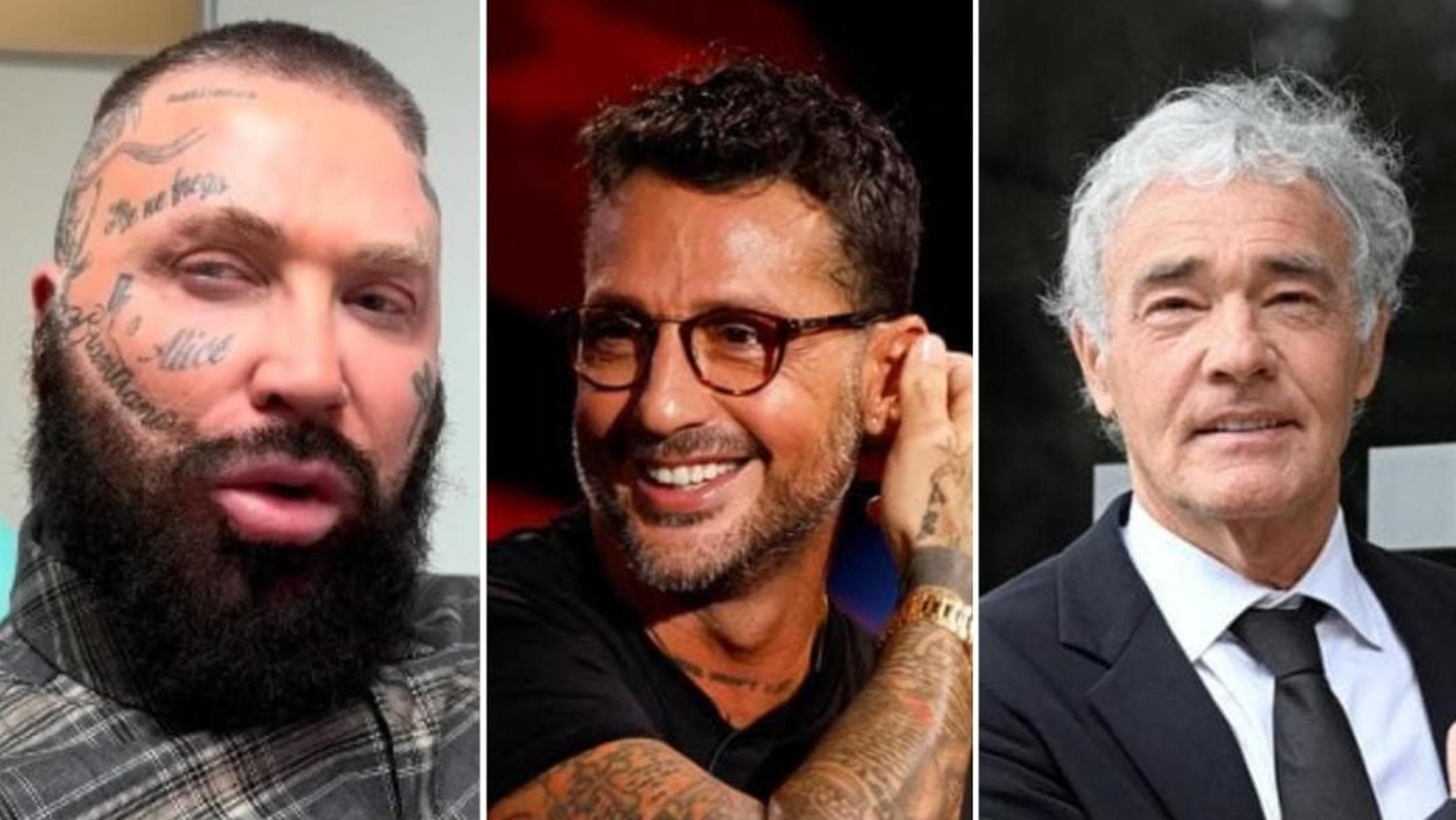

In questo scenario entra in crisi anche la Corte Penale Internazionale. Quando emette mandati di arresto per Netanyahu e Gallant per crimini commessi a Gaza, fa il suo dovere. Ma la reazione di molti Paesi – Italia compresa – è sconcertante. Il caso Al-Masri, fatto partire dall’Italia su un volo di Stato nonostante un mandato di cattura, è una ferita aperta alla credibilità della giustizia internazionale.

E intanto l’Ungheria minaccia di uscire dalla Corte. Sempre più Stati si considerano legittimati a rispettare le regole solo quando conviene. La CPI rischia di diventare un’istituzione simbolica, utile per i deboli, irrilevante per i forti. Eppure, il sogno che animava la sua fondazione – quello di una giustizia universale – era forse l’ultima forma concreta di idealismo nella politica globale. Se fallisce anche questo, cosa resta? L’arbitrio.

Il rischio è evidente: un ritorno alla giungla. Una comunità internazionale senza regole comuni, dove chi ha più forza può calpestare chi ne ha meno senza conseguenze. La crisi della CPI, quindi, è il sintomo di un malessere più profondo: la perdita della fiducia nei meccanismi condivisi della giustizia.

Gaza: il punto di non ritorno

A Gaza, il linguaggio non mente. Netanyahu parla apertamente di “radere al suolo” il territorio, di “spostare” la popolazione palestinese. Ma le persone non si spostano: vengono deportate. Distruggere sistematicamente infrastrutture civili, colpire ospedali e scuole, impedire aiuti umanitari: tutto questo non è autodifesa. È punizione collettiva. È guerra contro una popolazione civile.

Amnesty International e altri osservatori lo dicono chiaramente: ci sono gli elementi per parlare di genocidio. E nel frattempo il mondo osserva, commenta, ma non agisce. È la più pericolosa delle abitudini: l’assuefazione al crimine, alla violenza, alla morte. Ogni vittima che non riceve giustizia diventa un precedente che autorizza la prossima violenza. Gaza è la frontiera morale che non possiamo più permetterci di ignorare.

E mentre i riflettori si accendono e si spengono, una generazione di bambini cresce sotto le bombe. Le scuole diventano macerie, gli ospedali diventano obiettivi militari, e le case – quando ancora ci sono – diventano trappole. Parliamo di sicurezza, ma ignoriamo che la sicurezza senza giustizia è solo dominio.

Il fallimento della superpotenza

È in questo scenario sempre più complesso e intricato ci sono gli Stati Uniti, che per decenni si sono presentati come garanti dell’ordine globale, oggi vacillano. Il fallimento nella gestione del conflitto russo-ucraino e l’ambiguità nel rapporto con Israele mostrano una leadership svuotata. Non si può fare mediazione credibile quando si è schierati senza condizioni. E senza un attore capace di fare pressione su tutte le parti, la diplomazia muore prima ancora di cominciare.

La superpotenza americana ha smarrito la sua bussola morale. Il soft power è stato sostituito da un realismo cinico che legittima alleati scomodi, purché strategici.

Le mosse giocate sullo scacchiere internazionale dal Presidente Autocrate Trump sono visibili a tutti e restituiscono l’immagine di un uomo che, oltre che pensare al proprio tornaconto, sembrerebbe non essere in grado di gestire le responsabilità che dipendono dal suo ruolo.

Ma così facendo, perde anche l’unico strumento che le dava credibilità: la forza dell’esempio. Quando la potenza non è più al servizio della giustizia, ma solo della convenienza, il mondo intero si radicalizza.

Il diritto internazionale è nato per garantire che certi orrori non si ripetessero. Ma oggi assistiamo a crimini annunciati, trasmessi in diretta, spiegati dai protagonisti stessi. E la risposta del mondo è il silenzio. La giustizia globale, un tempo fondamento dell’ordine post-bellico, si è trasformata in un’opzione tra le tante, spesso sacrificata sull’altare degli interessi.

Il vero pericolo non è solo l’inazione, ma il precedente. Ogni volta che si tollera un genocidio, una deportazione, un crimine di guerra, si crea una nuova regola non scritta: che tutto è permesso, se sei abbastanza potente da fartelo perdonare.

La domanda, allora, è brutale ma necessaria: quando si spegne la giustizia, cosa resta della civiltà? E chi sarà il prossimo a decidere di calpestare la dignità umana, sapendo di poterlo fare impunemente?