La giornata di ieri avrebbe dovuto segnare l’avvio del primo pacchetto di sanzioni della nuova Casa Bianca contro la Russia, un segnale promesso da Donald Trump nelle prime settimane del suo mandato. Ma all’improvviso tutto si è fermato. Il Dipartimento del Tesoro ha rinviato dal 21 novembre al 13 dicembre la scadenza entro la quale Rosneft e Lukoil, due colonne del sistema petrolifero russo, dovrebbero vendere le proprie attività all’estero. Il mercato ha capito subito che qualcosa stava cambiando: il prezzo del barile è sceso invece di salire. È tornata l’atmosfera di complicità che aveva segnato il vertice di agosto in Alaska, quando Trump e Putin si erano ritrovati in un bilaterale a porte semi chiuse che aveva lasciato aperti più interrogativi che certezze.

La ragione di questa frenata emerge adesso in modo più chiaro. Nelle ultime settimane emissari dei due presidenti, l’imprenditore americano Steve Witkoff e Kirill Dmitriev, capo del fondo sovrano russo, hanno iniziato a trattare una bozza di piano per la pace in Ucraina composta da 28 punti. Un progetto che circola nei corridoi diplomatici come un documento informale, privo del sigillo ufficiale ma ritenuto credibile da più fonti. E soprattutto, secondo osservatori americani ed europei, sarebbe un piano scritto quasi integralmente sulle condizioni dettate dal Cremlino fin dal marzo 2022.

Tra le prime richieste, riemergono i cavalli di battaglia di Mosca: il riconoscimento del russo come lingua di Stato, lo status ufficiale per la Chiesa ortodossa russa in Ucraina, e soprattutto un drastico ridimensionamento delle forze armate di Kiev. La bozza di queste settimane parlerebbe di un dimezzamento degli effettivi e dell’impossibilità per l’Ucraina di mantenere o utilizzare armi in grado di colpire obiettivi russi a decine o centinaia di chilometri dal fronte. Sarebbe, di fatto, una versione riveduta e corretta del «memorandum» presentato da Putin a Istanbul nella primavera del 2022: allora Mosca voleva limitare l’esercito ucraino a 85 mila uomini e ridurre la gittata delle armi a livelli puramente difensivi. Oggi punta a togliere a Kiev qualsiasi capacità di deterrenza a lungo raggio.

Se quel piano entrasse in vigore, l’Ucraina non sarebbe più in grado di controllare i quasi duemila chilometri di frontiera orientale, né di resistere all’eventualità — sempre possibile — di una nuova offensiva. Il sistema politico stesso diventerebbe vulnerabile alle pressioni del Cremlino. Le generiche «garanzie di sicurezza» previste nel documento non basterebbero a controbilanciare la dipendenza militare da Mosca, che tornerebbe a pesare come un’ipoteca permanente sul futuro del Paese.

L’altro punto chiave del piano riguarda la cessione del Donbass. L’Ucraina dovrebbe consegnare alla Russia tutto il territorio della regione, comprese le aree che Mosca non è mai riuscita a conquistare in quasi quattro anni di guerra. La proposta coincide con una delle rivendicazioni presentate da Putin ad Anchorage: la cessione delle aree fortificate tra Slovyansk, Kramatorsk e Druzhkivka, un corridoio strategico che spalancherebbe ai russi la via verso Dnipro e permetterebbe un attacco su Kharkiv dal sud. Un modo per ottenere al tavolo ciò che il Cremlino non è stato in grado di ottenere sul campo, neppure pagando un prezzo altissimo in uomini e mezzi.

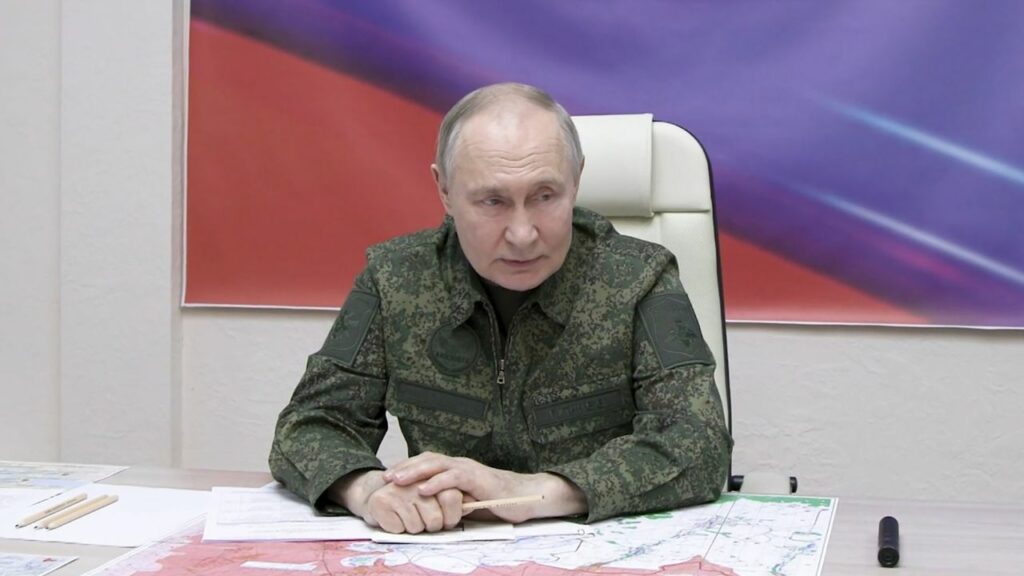

Il contesto politico negli Stati Uniti aiuta a spiegare il momento scelto per far avanzare il piano. Trump cerca di allontanare l’attenzione dalla vicenda Epstein, un’ombra scomoda che minaccia di condizionare la sua agenda interna. Putin, dal canto suo, vuole consolidare un rapporto diretto con la Casa Bianca, senza mediazioni europee. Che a negoziare siano due uomini d’affari e non due diplomatici è già un indizio: questo è un progetto che privilegia l’interesse economico e geopolitico dei due presidenti, non la sopravvivenza dell’Ucraina come Stato sovrano.

Da Kiev la reazione è scontata: Zelensky respingerà ogni ipotesi che implichi la rinuncia a territori e sovranità. Ma i recenti scandali di corruzione, esplosi con un tempismo che molti analisti definiscono «sospetto», lo indeboliscono. Ed è qui che Trump e Putin potrebbero tentare un’ultima carta: offrire al presidente ucraino una via d’uscita personale, una garanzia di sicurezza in cambio di una pace che però la società civile ucraina considererebbe inaccettabile. Una pace «cartaginese», destinata a schiacciare le aspirazioni democratiche e l’orientamento europeo del Paese.

L’Europa osserva, divisa e distratta. Eppure la posta in gioco richiederebbe esattamente l’opposto: un «whatever it takes» capace di mostrare che il sostegno a Kiev non verrà meno. L’Unione potrebbe usare — tecnicamente e legalmente — le centinaia di miliardi di euro di riserve russe congelate; potrebbe frenare il traffico di greggio dal Baltico, una delle principali fonti di ossigeno economico per il Cremlino. Potrebbe rendere chiaro che una resa dell’Ucraina non è un’opzione.

Per ora, però, lo scenario è un altro: un negoziato bilaterale che esclude gli europei, condotto da due leader accomunati dalla convinzione che il business valga quanto, se non più, della sovranità di un Paese in guerra. Se quel piano diventasse realtà, l’Ucraina resterebbe un Paese mutilato, militarmente dipendente, politicamente ricattabile. E l’Europa scoprirebbe di essere solo lo spettatore di una spartizione del suo futuro tra Trump e Putin.