Dalle chat delle influoattiviste Vagnoli&C al cortocircuito del femminismo contemporaneo, passando per editoria, accademia e quotidianità. Quando la certezza di avere ragione sostituisce la fatica del pensiero e della parola

Obiezione, vostro onore.

Quando abbiamo barattato la pratica costante e lenta e collettiva del pensiero femminile e femminista di pensatrici spezzate nelle proprie storie e rammendate alla luce della Storia per la fede cieca a ducette, guitte o scribacchine, che alternano qualche parolina da manuale a qualche parolaccia?

Sul dibattito scoppiato intorno alla rivelazioni di Selvaggia Lucarelli sulle chat linguisticamente violente di un gruppo di influattiviste digitali possiamo provare a oltrepassare la veloce data di scadenza delle polemiche e avviare una riflessione ragionata sul nostro tempo, sull’altrui femminismo, sui linguaggi di ogni tempo e spazio.

Non siamo forse davanti al ritratto degenere e surreale di un’era del movimento femminista, incarnato – ahinoi – dalle Vagnoli, dalle Fonti e compagnia in cui l’etica è morta e la sedicente purezza e sapienza morale è divenuta un’arma di distrazione di massa? Con – non possiamo non dirlo – utilizzo dei più biechi strumenti di orientamento dei consens… ehm, come dite voi giovani? Followers? Followers.

Signor giudice, la violenza agita nelle parole di chi si sente fra i giusti è la più difficile da vedere perchè si traveste da missione, in un modo in cui tutti e tutte, travestiti da profeti e sacerdotesse, vendono la verità, femminile singolare.

Consentitemi, onorevoli giudici, di tornare brevemente ai fatti.

La violenza di chi sente fra i giusti: i fatti

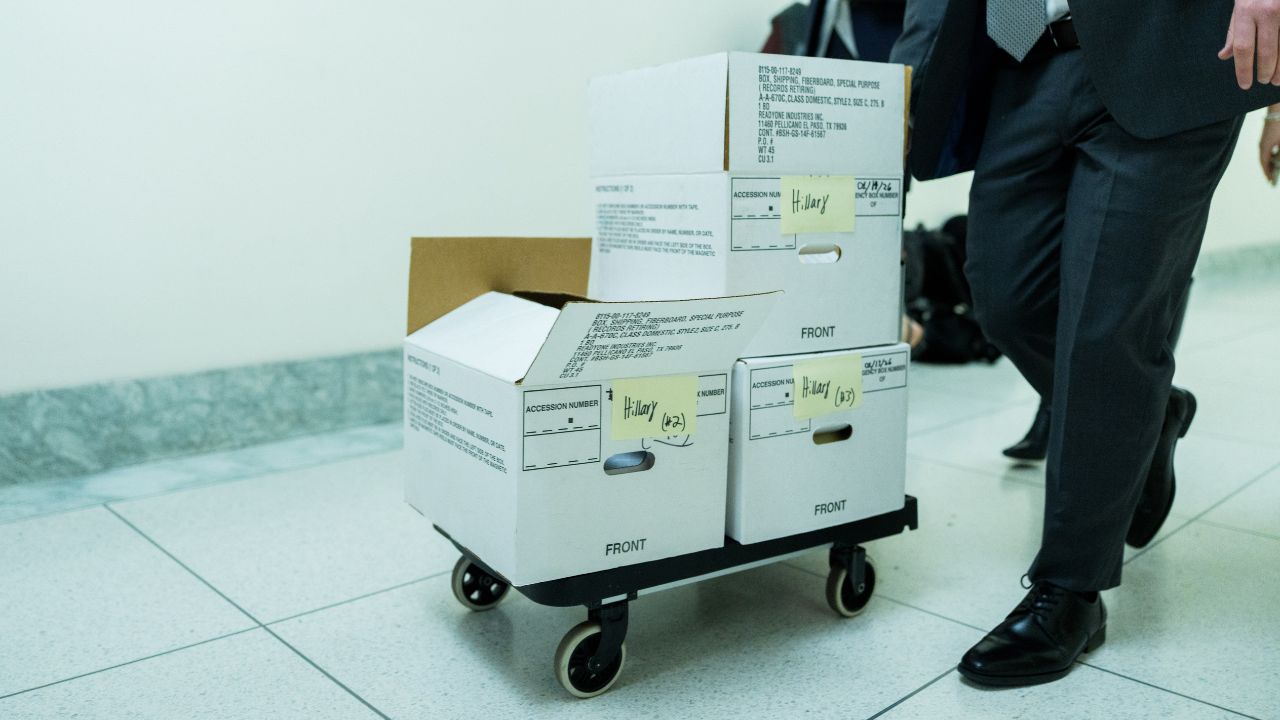

Il caso Lucarelli “Sorelle di chat”, come ormai lo chiamerò con la pigrizia dell’addetta stampa, nasce da alcune chat private, scovate in indagini giudiziarie e rese per la prima volta pubbliche dall’autrice, in cui un gruppo di personaggi digitali commenta con toni sprezzanti, derisori e in alcuni casi apertamente aggressivi interlocutori sgraditi. Da Mattarella a Liliana Segre, passando per Cecilia Sala fino a Michela Murgia, la lingua lunga e mietitrice di Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte, Flavia Carlini, Giuseppe Flavio Pagano (aka @dejalanuit) e Karem Rohana (aka @karem_from_haifa) non ha risparmiato nessuno.

Il linguaggio ricorda il bar di paese. «Mattarella? Vecchio di merda»; «Lucarelli? Spero che crepi»; «Murgia? Una persona di merda»; «Cecilia Sala? Con il rapimento ha dato una svolta alla sua carriera»; «Simonetta Sciandivasci? Scendicazzi». Offese, sfottò, classificazioni estetiche e morali. L’uso spregiudicato dell’umiliazione come collante identitario.

Lucarelli sostiene di aver reso tutto ciò pubblico – con, in alcuni casi, l’esplicito consenso delle persone colpite, come ha raccontato la giornalista Sciandivasci – per mostrare la distanza fra la retorica del rispetto e la prassi di chi si proclama paladina del rispetto stesso. Le dirette interessate hanno reagito invocando la violazione della privacy o la punizione per la loro militanza e visibilità. L’antica e nobile arte del tacere non è stata contemplata.

Il dibattito si è subito aperto. Chi ha letto l’operazione di Lucarelli come legittimo giornalismo d’interesse pubblico. Chi ha chiamato la polizia del giornalismo per delegittimare l’operazione di Lucarelli, arcinota per i modi taglienti e in quanto non effettivamente giornalista (ha riconsegnato il tesserino in seguito a un procedimento disciplinare che lei ha considerato ingiusto e tardivo). Chi si interroga sulla possibilità di scandagliare gli atti delle indagini. Chi si chiede quali sono le sorti del femminismo.

Ma la questione va oltre il gossip e oltre il tifo.

Genealogia dei femminismi

Non è la prima volta che il femminismo si trova a fare i conti con la propria ombra interna. Ogni fase di espansione ha conosciuto la sua crisi di purezza. Negli anni Settanta, la frattura tra le femministe marxiste e quelle dei gruppi di autocoscienza divise collettivi e piazze. Le prime leggevano la questione di genere come conseguenza del capitalismo, le seconde come oppressione originaria, iscritta nel linguaggio e nel corpo.

Negli anni Ottanta, con il pensiero della differenza femminile – da Luisa Muraro a Luce Irigaray – il fronte si spaccò di nuovo, tra chi cercava uguaglianza e chi rivendicava l’alterità simbolica del femminile, accusata però di essenzialismo.

Ma quelle dispute, per quanto feroci, nascevano da testi, da teorie, da categorie di pensiero in costante movimento. Il conflitto produceva pensiero e avanzamento. Oggi, invece, il dissidio si gioca su linguaggi e su corpi digitali. E genera reputazione e posizionamento individuale.

Non si sputa su Hegel, ma su chi non rappresenta abbastanza lo spirito del tempo. Anzi, del giorno. Non c’è più il pensiero che divide e riunisce, ma l’immagine. Immagine di sé imperante e onnipresente, seppur conserva la vacuità tipica delle silhouette allo specchio.

Ma, cari membri del Collegio dei giudici del giudizio, non intendo indulgere oltre in considerazioni nostalgiche.

Dalle chat private ai luoghi pubblici

Nel caso di tali personaggette, le parole violente non sono più ascrivibili a un semplice scivolone privato, ma la spia di un potere che si autoassolve. Il potere di chi, sentendosi nel giusto, crede di poter dire e fare qualunque cosa in nome della propria causa. Una violenza che nasce dall’autoconferita impunità morale.

E allora, vostro onore, dove si colloca oggi il confine tra parola privata e responsabilità pubblica?

Le protagoniste di quelle chat hanno smesso, per volontà, di essere persone comuni. Hanno costruito un potere d’opinione, amministrano comunità di centinaia di migliaia di follower, pubblicano libri, influenzano linguaggi, promuovono campagne. Chi esercita potere, di parola algoritmica o di messaggio intellettuale che lascia il posto alla brand identity, diventa soggetto pubblico. E con il potere viene la responsabilità. Irremovibile e logorante.

Maschie: l’abiura del metodo femminista

Le chat sono di interesse pubblico e di rilevanza giornalistica, anche perchè svelano la vera natura delle sedicenti femministe e perchè rivelano un modello di linguaggio che scimmiotta il più bieco maschilismo. Abbiamo, in ordine sparso: malagestione della rabbia, assenza di diplomazia, resistenza alle opinioni divergenti, fabbricazione di cameratismo. Accanto a una concezione idraulica del femminismo: parola e pratica sgualcita, distorta ed essenziale secondo i rubinetti dell’algoritmo social.

Nessuno è sempre Qualcuno

In ogni caso, una parola violenta resta violenta anche in privato, anche se il tuo nome è Nessuno. Il linguaggio è difficilmente neutro. Plasma le nostre percezioni, il nostro stare al mondo e abitarlo e, a lungo andare, il nostro modo di esercitare potere, quando ne abbiamo la possibilità.

Riguardare le parole che diciamo costituirebbe un atto di rispetto alla propria immagine. Il primo atto squisitamente personal-politico di chi non vuole assomigliare ai meccanismi che dice di combattere e di chi vuole riconoscersi allo specchio la mattina quando si lava i denti.

E non è tutto, signori della corte.

Dalla disintermediazione al nuovo autoritarismo morale

Le nuove attiviste social hanno sostituito i tradizionali spazi del pensiero – giornali, università, associazioni – con la disintermediazione. Un flusso diretto e costante fra chi parla e chi applaude. Volevo dire, mette like. Forse, è stato un atto liberatorio all’inizio. Ha dato voce, linguaggio e visibilità a generazioni di donne ignorate dai media tradizionali. Ma la libertà senza contraddittorio diventa presto verticalità.

In nome dell’Autenticità e della Verità, queste figur(in)e hanno assorbito gli stessi strumenti del potere che volevano abbattere. L’algoritmo premia il conflitto, e loro, spesso inconsapevolmente, lo hanno amministrato come risorsa. Le comunità digitali diventano così tribù morali. Se dentro si rafforza l’identità di uno sparuto gruppo, fuori, ogni voce critica viene espulsa come impura. È la stessa logica che l’antropologia riconosce nei rituali arcaici di purificazione: eliminare il dissenso per mantenere coesione. Solo che ora il rito si celebra in diretta su Instagram.

Dall’Italietta al mondo

Il corpo, la confessione, l’indignazione diventano content. All’estero, questo ciclo è già focalizzato. Negli Stati Uniti, molte figure simbolo del post-MeToo, da Roxane Gay a Jameela Jamil, hanno iniziato a interrogarsi sui limiti della call-out culture, la pratica della denuncia pubblica permanente che, a forza di smascherare, rischia di riprodurre la stessa violenza morale che vorrebbe combattere. In Francia, dopo il #BalanceTonPorc, filosofi e scrittrici si sono divise. Élisabeth Badinter ha parlato di una “deriva puritana del giusto”, mentre Annie Ernaux ha difeso la necessità di dire tutto e di rendere visibile l’indicibile.

Il mercato delle paladine

A queste dinamiche si accosta il mercato. L’editoria, annusando la potenza commerciale del femminismo pop, ha creato collane e stipato gli scaffali in negozi poco frequentati. Nella certezza consolatoria dello scopiazzare e banalizzare concetti teorici, questi vari libretti Einaudi o De Agostini – comprendo la vostra sorpresa nel sentire questi nomi – sono inutili.

Ma non inutili perchè leggeri.

Inutili perchè il femminismo non è un prodotto editoriale rassicurante o un vademecum della brava persona. L’emancipazione o lo scardinamento di sistemi patriarcali, lungi dall’essere un genere letterario o un reel how-to, è una lunga opera di pensiero e azione, che abita il conflitto con strumenti di confronto orizzontale, argomentato e appassionato.

Il silenzio dell’accademia

Ma perché questo spazio è stato lasciato libero e disponibile alla disintermediazione? Perché l’università, i centri studi, i luoghi del pensiero critico si sono rinchiusi nel linguaggio specialistico, nei convegni autoreferenziali, nelle curatele su siti chiusi?

La precarizzazione e l’autoghettizzazione della ricerca, di pensatrici e pensatori, hanno consegnato forse per sempre gli spazi a inquiline pro-tempore che vendono loro stesse. Vostro onore, giova ora riprendere l’articolo di Selvaggia Lucarelli, fonte non secondaria in questa ricostruzione.

Selvaggia Lucarelli: vittima o carnefice?

Lucarelli non è né un’eroina, né una carnefice, né tantomeno una vittima. È il prodotto più compiuto del suo tempo editoriale e esistenziale. Una scrittrice che pratica lo scandagliamento e la verifica, ma anche la provocazione. Che rifiuta la neutralità e usa spesso codici e modi dei sistemi che critica. Ma vostro onore, chi attacca lo fa non già con la forza delle prove, ma con la fragilità delle supposizioni.

Non si ode ancora chi contesta, in tutto e per tutto, il Fatto. Giunge solo l’eco di chi contesta la persona. È la tipica fallacia ad hominem della rete, per cui se non ami chi parla, piuttosto che giudicare cosa dice, critichi la persona. Sarà che il problema non è Lucarelli in sé, ma la difficoltà collettiva – non di rado condita dall’insofferenza di molti giornalisti-impiegati – di accettare il giornalismo come spazio di contraddizione. Nel femminismo come nell’informazione, pure e sante non possono esistere. Altrimenti, morirebbe la possibilità di generare cambiamento.

La rivoluzione

E allora, vostro onore, arriviamo al dunque. Non sta a me emettere condanne. Sono un’umile avvocata del diavolo. Ma possiamo riconoscere che qualcosa si è rotto.

Siamo tutti imputati. Nel frastuono della rete e nella sacralizzazione di personagge, abbiamo smarrito la grammatica della misura e la capacità di riconoscere cosa è umano e cosa umano non è. Che la parola – strumento di liberazione per generazioni di donne (e uomini) – è diventata arma di sopraffazione fra donne (come lo è stata a lungo – e lo è ancora – fra uomini).

La violenza di chi si sente fra i giusti è il tema su cui oggi siamo chiamati a prendere posizione. Se pure decidiamo, con le argomentazioni che vorrete, di considerare le accusate innocenti fino a prova contraria, allora processiamo almeno le nostre parole e le nostre scelte, prima che rischino di diventare sentenze definitive.

In conclusione, vostro onore, chiedo che questo tribunale immaginario assolva per questa volta tutti e tutte, ma con un’ultima richiesta.

Lo dico con deferenza e con rabbia. La vera rivoluzione non è stare nel giusto, ma restare giusti.