In Italia basta pronunciare una parola – “Garlasco” – e il Paese si accende. È come se certi delitti non fossero mai davvero finiti: restano appesi, diventano folklore giudiziario, terreno di scontro, di tifo, di ricordi deformati. Eppure, il punto vero non è che un caso torni di moda. Il punto vero è un altro: negli ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie, agli studi avanzati sul DNA e a tecniche d’indagine più raffinate, alcuni “cold case” hanno smesso di essere racconti di provincia e sono tornati a essere quello che erano all’inizio: fascicoli, prove, responsabilità. Processi.

La svolta più netta, oggi, porta un nome preciso: Nada Cella. Ventinove anni dopo un delitto rimasto a lungo impigliato tra sospetti, omissioni, archiviazioni e un senso di incompiuto, la Corte d’assise ha emesso una sentenza che pesa come un macigno. Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni di carcere per l’omicidio della giovane segretaria. Nada Cella era stata trovata senza vita nello studio del commercialista Marco Soracco, a Chiavari, il 6 maggio 1996. Una scena rimasta per decenni dentro la memoria collettiva ligure e oltre, ma senza una fine giudiziaria chiara.

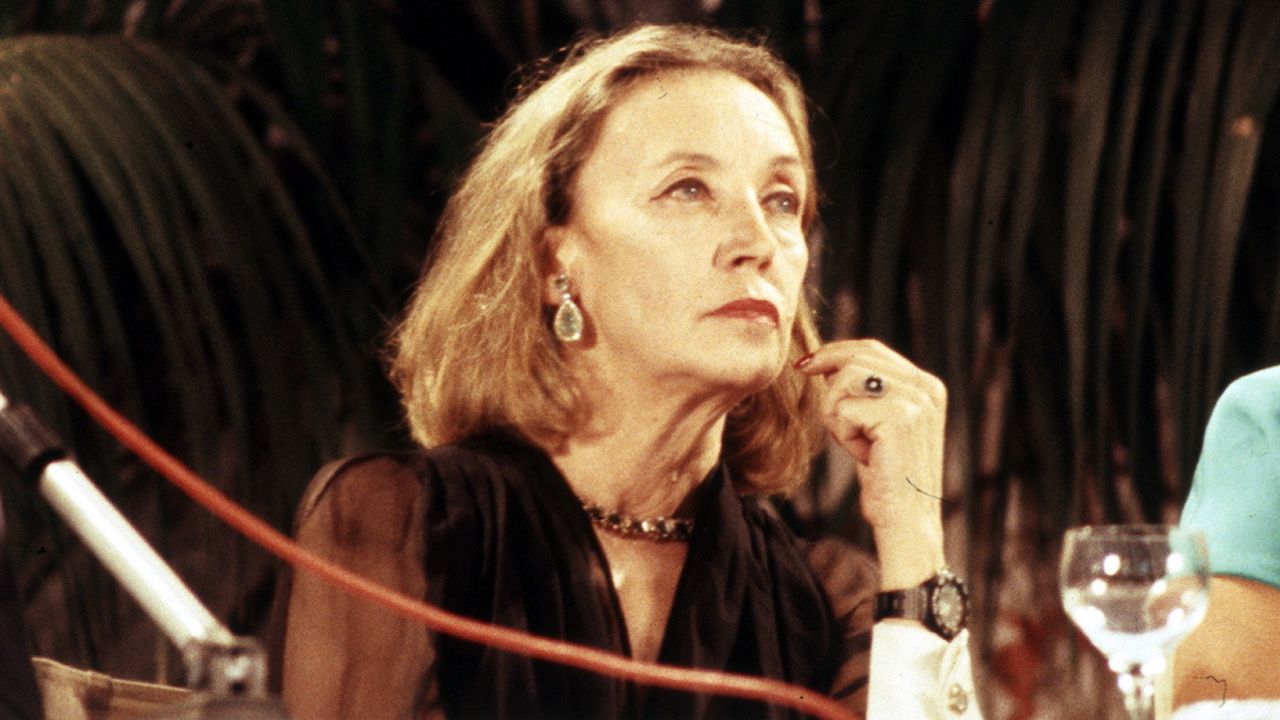

La Corte d’assise presieduta dal magistrato Massimo Cusatti ha condannato anche lo stesso Soracco a due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l’ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco. Il verdetto, pur discostandosi dalle richieste dell’accusa sul punto della pena principale, consegna comunque una ricostruzione: per i giudici, quel delitto non è più una domanda aperta. È una responsabilità attribuita.

Ed è qui che il discorso si allarga oltre Chiavari e oltre la cronaca nera “di giornata”. Perché il caso Nada Cella mostra come funziona, davvero, la riapertura di un’indagine: non è magia, non è “colpo di teatro”. È spesso una lunga rilettura di ciò che già c’era, un lavoro che prende polvere e la trasforma in dettaglio. In questo caso, la riapertura del fascicolo risale al 2021, dopo la rilettura dei vecchi atti da parte della criminologa Antonella Delfino Pesce e dell’avvocata della famiglia Sabrina Franzone. L’inchiesta è stata affidata dalla pm Gabriella Dotto alla squadra mobile. Un percorso che ha rimesso in fila i passaggi, le incongruenze, le tracce che in passato non avevano portato a nulla, o non erano state spinte fino in fondo.

Secondo l’impostazione dell’accusa, quello di Nada Cella sarebbe stato un delitto d’impeto. Un delitto che nasce da un movente apparentemente “banale” e quindi ancora più feroce: Cecere avrebbe ucciso perché voleva prendere il posto della vittima, sul lavoro e nel cuore di Soracco. Un incastro di gelosia, ossessione e desiderio di sostituzione che, nelle aule giudiziarie, diventa la chiave per leggere gesti e tempi di quella mattina del 1996. Nella ricostruzione accusatoria, Soracco e la madre Marisa Bacchioni – poi uscita dal processo – avrebbero mentito e coperto la presunta assassina. Soracco ha sempre negato di avere protetto Cecere e, anzi, va ricordato che subito dopo l’omicidio era stato lui il sospettato numero uno: il bersaglio naturale, quasi inevitabile, di una scena del crimine chiusa in un luogo di lavoro e in una cerchia ristretta.

C’è un dettaglio che, più di altri, racconta la crudeltà del tempo e la fragilità delle prime indagini: il nome di Anna Lucia Cecere non spunta oggi dal nulla, non arriva come una rivelazione tardiva di comodo. Era già emerso all’epoca del delitto. I carabinieri avevano ricevuto segnalazioni e avevano trovato a casa sua bottoni compatibili con quello rinvenuto sotto il cadavere. Cecere era stata indagata per cinque giorni, poi la sua posizione era stata archiviata. Cinque giorni. Un lampo. E poi il silenzio lungo decenni, finché la riapertura non ha rimesso in moto tutto, portando a un processo e, ora, a una condanna.

È qui che sta la lezione – ruvida, scomoda – di questi casi che tornano a vivere. La tecnologia aiuta, certo. Le tecniche cambiano, l’analisi si affina, le prove si rileggono con strumenti diversi. Ma la “svolta” spesso nasce da una domanda semplice: cosa abbiamo trascurato? Cosa abbiamo dato per chiuso troppo presto? Chi è rimasto sullo sfondo mentre la luce abbagliava un altro? Nada Cella, oggi, è anche questo: il racconto di un’archiviazione veloce e di una seconda occasione arrivata tardi, quando la vita della vittima era già diventata storia e il delitto un fantasma.

E mentre altri cold case restano sospesi tra riaperture annunciate e verità che non arrivano, la sentenza su Chiavari segna un punto fermo: a volte il passato non torna per farsi raccontare, torna per farsi giudicare. E quando succede, la cronaca smette di essere nostalgia o spettacolo e torna a essere una cosa molto concreta: un’aula, un verdetto, una pena. Poi, fuori, il resto ricomincia a parlare.