Nell’impetuoso crocevia tra la fine del Cinquecento e l’alba del Seicento, affiorò un uomo che avrebbe inciso a fuoco il proprio nome nelle più nobili pieghe della storia dell’arte: Michelangelo Merisi da Caravaggio.

Caravaggio si collocò come profeta d’una rivoluzione, rovesciando con aguzza veemenza visiva i canoni vetrificati del manierismo e anticipando, con illuminante modernità, le vibrazioni del realismo e del dramma interiore.

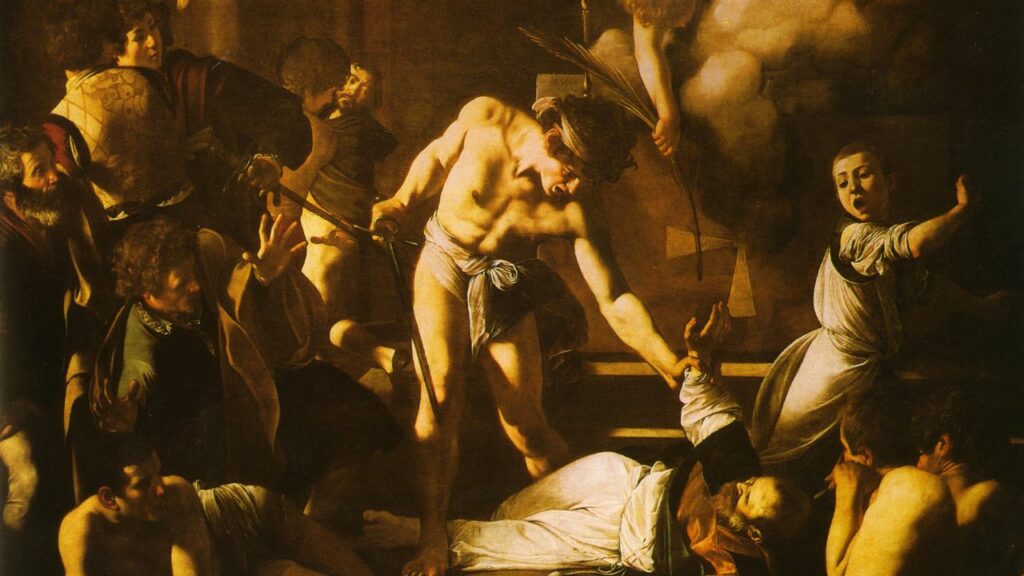

Caravaggio, interprete del proprio tempo, si levò contro la sfarzosa artificialità del tardo Rinascimento, rigettando l’esaltazione classicheggiante in favore di una verità disumana e incandescente. Nei suoi quadri, il divino si mescola con l’umano più misero; i santi sono colti nel tremito della carne, e i martiri portano sul volto le tracce dell’abisso. La sua luce radente e tenebrosa, quasi metafisica, modella le forme: la luce di Caravaggio interroga, ferisce, svela e condanna.

Questa tensione tra luce e tenebra è la sua grande cifra stilistica: specchio dell’anima tormentata dell’artista stesso, della sua esistenza errante e tragica, costellata di violenze, fughe, accuse e oscuri silenzi. L’uomo Caravaggio e il pittore Caravaggio si compenetrano: l’arte sua nasce dal sangue, dal peccato e dalla grazia, in un perenne conflitto tra l’antropico e il divino.

L’eredità caravaggesca è dirompente. A differenza di molti suoi contemporanei, Caravaggio incendiò generazioni. Dopo la sua morte, l’eco della sua visione si propagò nel silenzio e poi nel fragore, contaminando le scuole pittoriche di tutta Europa. Nasce così il caravaggismo, come risposta viva e mutante alla sua folgorazione. Artisti come Artemisia Gentileschi, Georges de La Tour, Jusepe de Ribera, Rembrandt e Velázquez seppero, in modi differenti, raccogliere quella torcia e farne bagliore proprio.

Il suo influsso, tuttavia, travalica la pittura barocca. Nell’epoca moderna e contemporanea, Caravaggio viene riscoperto come antesignano della verità drammatica. Il suo spirito riecheggia in certa fotografia noir, nel cinema di Pasolini o di Scorsese, nella tensione morale di Francis Bacon, nelle installazioni teatrali dove il corpo denudato dell’uomo è messo a nudo anche nell’anima.

Ciò che rende Caravaggio eterno è la sua capacità di parlare ai vivi e ai morenti, ai redenti e ai perduti. Nei suoi capolavori – dalla Vocazione di San Matteo alla Decollazione del Battista, dalla Morte della Vergine al Seppellimento di Santa Lucia – palpita un’umanità senza veli, mai addolcita, e proprio per questo colma di dignità. Egli ha ridato volto ai mendicanti, ai peccatori, alle prostitute, agli assassini – con costante rispetto sacrale.

Caravaggio fu evento storico, un sisma che ha ridisegnato le mappe della rappresentazione, un fuoco che arde ancora nei recessi della coscienza estetica contemporanea. Egli ha costretto l’arte a spogliarsi, a riflettersi nello specchio della realtà cruda, a chinarsi sull’umano senza voltare lo sguardo. In un mondo che spesso cerca la superficie e il consenso, la sua opera continua a essere uno schiaffo e una preghiera.

Caravaggio è l’emblema di un’Italia fiera, capace di concepire magnificenza attraverso il tormento e la verità. Con la sua arte ha spezzato le convenzioni, illuminando l’umanità nascosta nelle ombre. La sua eredità, viva e potente, attraversa i secoli e rende l’Italia voce autorevole e audace nel concerto della cultura mondiale: un simbolo eterno di genialità italiana capace di attraversare i secoli e di ispirare il mondo intero.

di Aleandro Fusco