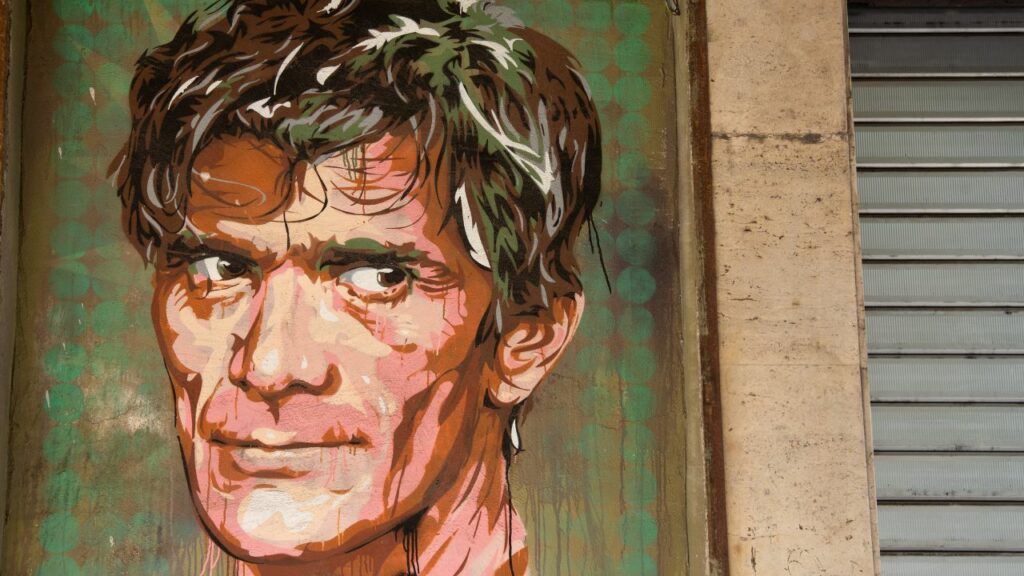

C’è una fotografia che non mi abbandona. Pasolini nell’ultima estate, a Sabaudia. Magro, bruciato dal sole, gli occhi neri che guardano lontano. Ha cinquantatré anni, ma sembra già vecchio. Sembra già sapere. Era il settembre del 1975. Due mesi dopo, il suo corpo sfigurato giaceva sull’arenile di Ostia, tra le baracche e i rifiuti. Cinquant’anni fa, esattamente. E l’Italia perdeva l’ultimo intellettuale che sapeva farsi odiare dicendo la verità.

Oggi commemoriamo Pasolini. Lo celebriamo nei convegni, lo citiamo nei talk show, lo stampiamo sulle magliette. Ma siamo sicuri di volerlo davvero? Oppure preferiamo un Pasolini addomesticato, museale, ridotto a icona pop da consumare senza conseguenze? Perché Pasolini, quello vero, non era comodo. Era una spina nel fianco del potere, di tutti i poteri. Non risparmiava nessuno: né la Democrazia Cristiana né il Partito Comunista, né i padroni né gli operai quando si facevano piccolo-borghesi, né la destra né la sinistra. Era un eretico. E gli eretici, per definizione, stanno soli.

“Io so. Ma non ho le prove”, scriveva il 14 novembre 1974 sul Corriere della Sera. Quattordici parole che suonavano come uno schiaffo. Sapeva dei mandanti delle stragi, dei legami tra potere economico e criminalità, della corruzione che divorava la Repubblica. Lo sapeva, lo diceva, e lo pagò con la vita. O forse no. Forse fu solo un ragazzo disperato in una notte maledetta. Non lo sapremo mai. Ma il dubbio, quello sì, è una certezza.

Oggi, cinquant’anni dopo, viene da chiedersi: dove sono gli eretici? Dov’è finita quella razza di intellettuali scomodi, di pensatori che non temevano di essere detestati pur di dire ciò che vedevano? Guardiamoci intorno. I nostri “intellettuali pubblici” sono educati, misurati, inseriti. Scrivono editoriali che non disturbano nessuno, partecipano a dibattiti dove tutti annuiscono, ricevono premi e incarichi che li rendono parte del sistema che dovrebbero criticare. Non mordono. Al massimo, abbaiano. Ma poi tornano nella cuccia.

Prendete un tema qualsiasi: la guerra a Gaza e in Ucraina, i migranti che annegano, la sanità al collasso del Sud. Quanti intellettuali italiani hanno preso una posizione chiara, scomoda, che li mettesse davvero in discussione? Pochissimi. Gli altri aspettano di capire da che parte soffia il vento. Aspettano il sondaggio. Aspettano di essere sicuri che la loro verità non costi troppo. Non è colpa loro, forse. È che il potere ha imparato la lezione. Non serve più uccidere gli intellettuali: basta comprarli, adularli, includerli. Dare loro una rubrica, un programma televisivo, una cattedra. E loro, piano piano, smettono di disturbare. Diventano “autorevoli”. E l’autorevolezza, troppo spesso, è solo un altro nome dell’obbedienza.

Pasolini questo lo aveva capito già negli anni Sessanta. Vedeva la televisione divorare le coscienze, il consumismo sostituire la cultura, l’omologazione cancellare le differenze. “Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi”, diceva. E aveva ragione. Oggi siamo tutti uguali: stessi desideri, stesse paure, stesso linguaggio. Il potere non ci opprime più: ci seduce. Ci rende complici.

Ma c’è qualcosa di più grave. Oggi non abbiamo solo perso gli eretici. Abbiamo perso la capacità stessa di ascoltarli. Siamo diventati sordi alla verità scomoda. Preferiamo le mezze verità rassicuranti, le bugie che ci fanno stare bene, le narrazioni che confermano ciò che già pensiamo. Viviamo dentro bolle dove tutto risuona uguale, dove chi dice qualcosa di diverso viene immediatamente espulso, silenziato, cancellato.

Pasolini ci manca oggi più che mai. Manca la sua lucidità spietata, la sua capacità di vedere oltre le apparenze, di chiamare le cose con il loro nome. Manca la sua libertà assoluta, quella che gli permetteva di criticare i suoi stessi compagni di strada, di tradire le aspettative, di essere fedele solo alla verità.

Ma forse — ed è questo il punto — noi non lo vorremmo davvero. Perché Pasolini oggi sarebbe ancora più solo di allora. Lo attaccherebbero da destra per il suo comunismo, da sinistra per le sue posizioni “reazionarie”. Lo zittirebbero sui social, lo querelerebbero, lo escluderebbero dai salotti buoni. E lui, probabilmente, continuerebbe a scrivere. Perché gli eretici non possono fare altro.

L’Italia di oggi non è più quella di Pasolini. È peggio. Allora almeno c’era un confronto, un dibattito, uno spazio pubblico dove le idee potevano scontrarsi. Oggi c’è solo un rumore di fondo, indistinto, dove tutti parlano e nessuno ascolta. Dove l’indignazione dura il tempo di un post, e la memoria storica non supera le ventiquattr’ore.

Eppure, in questi cinquant’anni, qualcosa di Pasolini è sopravvissuto. Sono sopravvissute le sue parole, i suoi film, le sue poesie. Sopravvive nei ragazzi che ancora oggi leggono i “Ragazzi di vita” e ci si ritrovano. Sopravvive nelle periferie che lui ha raccontato e che nessuno racconta più. Sopravvive in chi resiste all’omologazione, in chi si ostina a pensare con la propria testa, in chi ha il coraggio di essere impopolare.

Forse è questo, in fondo, l’unico modo per onorarlo davvero. Non con le commemorazioni, non con i convegni accademici, non con le medaglie postume. Ma imparando da lui a dire di no. No al conformismo, no alla furbizia, no alla mediocrità travestita da pragmatismo. Imparando a essere, come lui, eretici. Anche se costa caro. Anche se significa restare soli.

Perché Pasolini, alla fine, aveva torto su una cosa sola: credeva che la barbarie sarebbe arrivata dall’esterno, che avrebbe avuto il volto del fascismo o del capitalismo selvaggio. Non aveva capito che la barbarie sarebbe stata dolce, sorridente, consensuale. Che l’avremmo scelta noi. Giorno dopo giorno. In nome della comodità, della sicurezza, della normalità che uccide.

E così, cinquant’anni dopo, ci ritroviamo in un paese senza eretici. Senza voci scomode. Senza nessuno che abbia il coraggio di dire: “Io so”.

Ma forse — ed è l’ultima, flebile speranza — qualcuno, da qualche parte, sta già scrivendo. Qualcuno che non ha paura di stare solo, di essere frainteso, di pagare il prezzo della verità. Qualcuno che ha capito che l’unico modo per non tradire Pasolini è tradire tutto il resto: le convenienze, le carriere, gli applausi. Qualcuno che, come lui, sa. Anche se non ha le prove.

di Francesco Vilotta