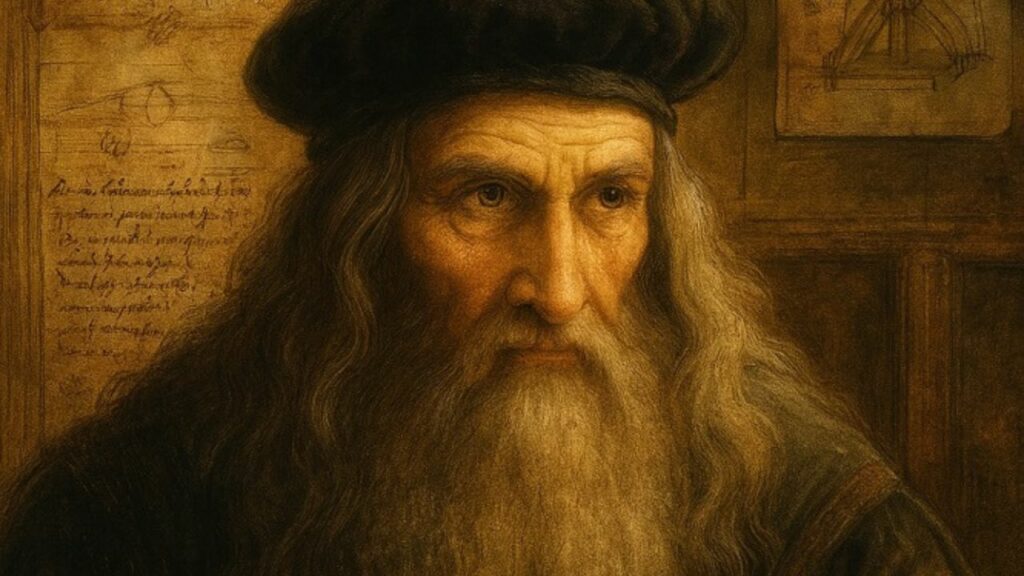

Roma, cuore pulsante della civiltà e matrice di ogni sapere, torna oggi protagonista di una storia che intreccia il genio rinascimentale di Leonardo da Vinci con l’eredità dei grandi autori dell’antichità. Nel Codice di Madrid II, foglio 87r, Leonardo annota una riflessione apparentemente marginale, ma in realtà rivoluzionaria: il legno, se scortecciato e bruciato superficialmente, resiste meglio agli agenti di degrado. Una frase breve, ma capace di aprire un varco nella storia della scienza dei materiali.

Questa intuizione, che anticipa di secoli la moderna bioarchitettura e persino la tecnica giapponese dello Yakisugi, non nasce dal nulla. Leonardo era un lettore onnivoro, un indagatore instancabile delle fonti antiche. Plinio il Vecchio, con la sua Naturalis Historia, aveva già descritto le virtù dei materiali naturali; Vitruvio, nel De Architectura, aveva offerto consigli sulla scelta e sul taglio del legname; Palladio, agronomo romano, aveva trattato la coltivazione e la conservazione delle foreste. Leonardo non si limitò a trascrivere: confrontò queste fonti, ne evidenziò le divergenze e le integrò con osservazioni pratiche personali.

È proprio in questo dialogo tra Roma e il Rinascimento che nasce la sua annotazione sul legno carbonizzato, assente negli autori antichi ma frutto di un pensiero originale e sperimentale. Il genio toscano non si limitò a ripetere quanto tramandato: partendo da queste radici romane, mise alla prova la materia, osservò i processi naturali e sperimentò con il fuoco. La sua annotazione sul legno carbonizzato non è un semplice consiglio tecnico, ma la codificazione di una pratica nuova, mai vista prima in Europa. Leonardo comprese che il fuoco, se usato con misura, non distrugge ma preserva: la carbonizzazione superficiale crea una barriera che rende il legno impermeabile, resistente agli insetti e persino più sicuro contro le fiamme.

In questo gesto si manifesta la grandezza di Roma e del Rinascimento insieme: la città eterna aveva fornito le basi teoriche, Leonardo aveva aggiunto la forza dell’esperimento. È la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, tra il sapere antico e la modernità nascente. Roma, con i suoi autori e la sua cultura materiale, appare come il grembo da cui Leonardo trasse linfa vitale per le sue invenzioni. Oggi, mentre architetti e designer riscoprono la tecnica del legno carbonizzato per costruzioni ecocompatibili, possiamo guardare a questa pagina di storia con orgoglio: fu la sapienza romana a fornire il seme, e fu Leonardo a farlo germogliare. La sua frase nel Codice di Madrid II diventa così un ponte ideale tra il Colosseo e le moderne facciate in legno trattato, tra Vitruvio e la bioarchitettura contemporanea.

Roma non è soltanto la città dei monumenti, ma la matrice di un sapere che ha attraversato i secoli. Leonardo, figlio del Rinascimento, si chinò sui testi degli antichi e li trasformò in pratica viva, in tecnica innovativa. La sua intuizione sul legno carbonizzato è dunque anche un tributo alla grandezza di Roma, alla sua capacità di generare conoscenza universale.

In un’epoca in cui la sostenibilità è parola chiave, ricordare che già Leonardo — e prima di lui gli autori romani — avevano intuito la “vita del materiale” significa riaffermare il primato culturale della nostra civiltà. Roma, eterna e insostituibile, continua a parlarci attraverso le voci dei suoi storici e attraverso le mani di chi, come Leonardo, seppe ascoltarle e trasformarle in futuro.

Questa straordinaria annotazione è stata riportata all’attenzione degli studi contemporanei da Annalisa Di Maria, Andrea da Montefeltro e Lucica Bianchi, autori della pubblicazione: (2025) “Leonardo e il segreto del legno indistruttibile: la tecnica rinascimentale che sta rivoluzionando la bioarchitettura”.